80后全職媽媽朱矛矛花一年時間接受女兒確診孤獨癥的殘酷事實,又用一年時間寫下一本雙相情感障礙母親養育孤獨癥女兒的真實手記《樹兒:我的女兒來自星星》。

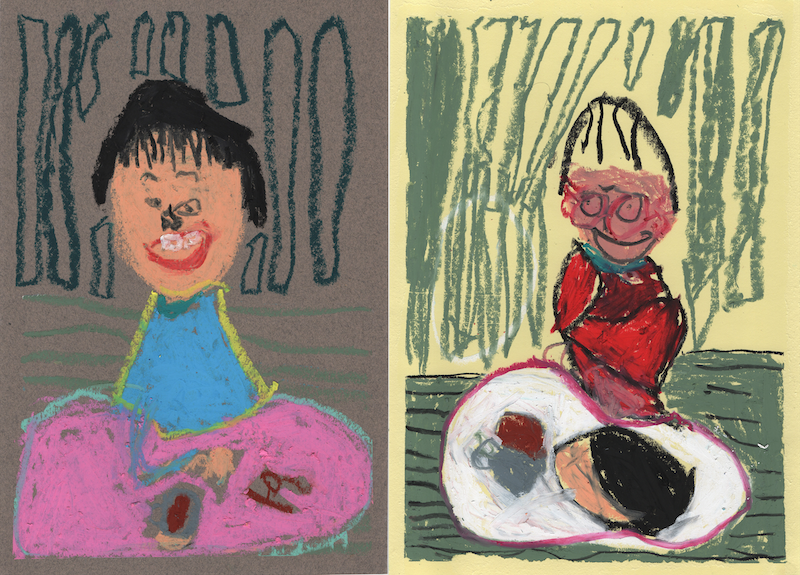

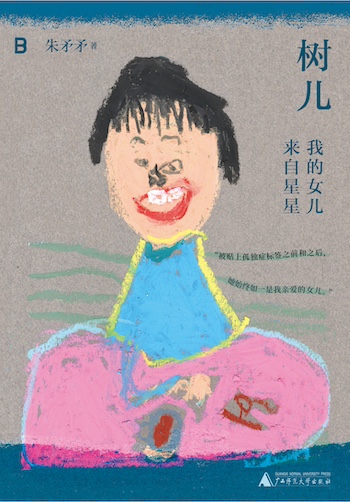

這本書的書封,是一張質樸純真的畫作《生氣的媽媽》,來自樹兒。在朱矛矛筆下,樹兒是天真爛漫的,她會毫無顧忌地放聲大笑,她學說話、學寫字都極慢。一個患孤獨癥的孩子,會給家庭帶來諸多精神壓力與困擾,但同時,有著童真想象力的樹兒,又能在繪畫的世界展現敏銳感受力。

十年全職照護中,朱矛矛經歷過壓抑與黑暗,經歷過自身心理問題和親子關系、夫妻關系的沖突,也從孩子的成長中收獲諸多朝氣與快樂。

當她用一年時間來回溯書寫自己照護女兒的生活點滴時,那些坦誠而痛快的寫作,既是在揭開創傷,也是一種自我療愈。接受第一財經專訪時,朱矛矛說,“這一年里,我經歷了輕躁狂發作和比較嚴重的急性抑郁期發作,大約前后維持了近七個月。”女兒與她,一個自閉,一個雙向,兩個生命互相救贖,互相影響,堅韌地向上奮力生長。

在豆瓣上,《樹兒:我的女兒來自星星》獲評9.2的高分。不少讀者被朱矛矛的自述觸動,讀得“熱淚盈眶”。也有讀者坦言,“看到的不是一個家庭的慘象,而是一場充滿生命力的蛻變。”

媒體人周軼君曾在三年前接觸到一些孤獨癥兒童與家庭,身為母親,她能看到每個家庭的痛苦與掙扎,也能看到,很多父母在養育孤獨癥兒童過程中收獲到的點滴喜悅,“自閉癥的存在,挑戰著我們習以為常的社會規則。樹兒的媽媽坦誠她的困境與痛苦,其中迸發出的能量與愛無堅不摧,而與這一切和解的過程,也更發人深省。”

直面傷疤的坦誠之書

在《樹兒:我的女兒來自星星》開篇,朱矛矛就以溫柔而充滿靈性的筆觸,赤裸裸地揭開傷疤——她的父母都有精神疾病史,父親自殺,母親則在20年內七次入院治療。她自己在經歷了一次自然流產和三次人工流產后,冒著“瘋血”基因風險,毅然決定成為一位母親。

這也引出一個思考,有精神類疾病家族史的女性,是否有資格做一名母親?

2014年,樹兒降生,朱矛矛的母親在孩子出生第二天就發病住進精神病院。在孩子生長的前兩年,朱矛矛發現,女兒的語言發育明顯遲緩于同齡孩子,到了快五歲,能說的句子最長不超過五個字。

2018年6月,朱矛矛確診雙相情感障礙。一年后,五歲的女兒確診輕度孤獨癥。拿到評估結果,她痛苦得“幾乎半跪著,感覺就像拿到了一張死刑判決書。”

養育樹兒的十年,朱矛矛經歷過不少至暗時刻——母親因精神疾病入院,又患有阿爾茲海默癥,需要人照顧;她全職十年,全年無休地帶娃,體力長期透支;狂躁癥發作時,她會控制不住沖動消費,又因述情障礙導致的羞恥感,不敢找丈夫要錢,轉而偷偷借貸,惡性循環,負債數額越高越焦慮。最嚴重的時候,她抑郁到有輕生念頭。

“孤獨癥家庭照顧分工中,如果是媽媽全職帶娃,爸爸負責養家的話,這種關系式存在隱性溝通緊張,同時經濟抗壓能力也很差。”朱矛矛說,當她把這些沉重而真實的境況與內心都真實地書寫出來,相當于最大限度地剖開自己。一位滿身傷痕的女性,遭受著命運的一次次撞擊,脆弱而艱難。

但跟這些艱難對照的,是她書寫的另一面——人的堅韌與愛的光芒。她會記錄教樹兒寫一個字卻總是教不會的沮喪崩潰,會用輕松的語氣開玩笑:“按股票來比喻,自閉兒屬于出生就跌破發行價。”

在接納女兒的孤獨癥,并用一年時間調整好心態后,朱矛矛開始參加孤獨癥公益團體。她說,在跟很多孤獨癥家庭的交流中,大家都是“哭著哭著就笑了,苦著苦著就樂了”。通過助人,她壓抑的情緒得到釋放,在社交場合能展示自己陽光積極的一面。

孤獨癥的干預越早越好,于是她帶女兒到孤獨癥康復機構進行社交、認知、音樂、感統、精細和個訓方面的干預訓練。待女兒可以上小學的年齡,她又以陪讀媽媽的身份,走進學校陪女兒讀書。

她開始接受樹兒“就像一只以年為單位的蝸牛,學習速度很慢”,并正視樹兒與同班孩子不在同一賽道的事實。

她跟樹兒一起融入小學生的社交圈,擔任樹兒的“陪同翻譯”,讓普通孩子接納和理解樹兒一些不恰當的社交行為。她曾擔心,孤獨癥的孩子控制不住自己言行,會在學校被霸凌,結果孩子們表現出的善意,卻讓她意外。孩子們說,“她和我們不一樣,但是沒關系”,樹兒最后收獲的是集體的包容。

“陪讀給我最大的收獲,就是讓樹兒可以在學校不被徹底邊緣化,成為房間里的粉色大象被無視。”朱矛矛說,從陪讀第一天開始,她就想把自己的陪讀經歷寫下來。她是普校與特校“融合教育”的親歷者和觀察者,以社會學觀察者的視角,耳聞目睹普通學校教育現狀,以有趣的視角,書寫全班四十五個孩子的成長經歷,那些讓人忍俊不禁的片段,與孤獨癥孩子與家庭的隱痛,形成鮮明而真切的反差。

正是這些詳盡的記錄,讓作家阿乙感嘆,這本書并不是苦難敘事,而是一本希望之書,“我為生命所具有的朝陽般的氣質感到震顫。”

超過1300萬的孤獨癥患者

養育一個孤獨癥兒童,對朱矛矛來說,就像經歷一場當代教育實驗。這本書也從朱矛矛的家庭,延伸到一些社會議題:孤獨癥兒童要如何融入普通兒童群體?他們該進特殊學校還是普通學校?照顧一個孤獨癥兒童,需要家庭多少精力與投入?

據中國殘聯2023年發布的中國殘疾人普查報告數據顯示,中國孤獨癥患者已超1300萬人,且以每年近20萬人的速度增長。孤獨癥孩子的出生概率已經達到近1/100,在普通學校,一個年級段里面起碼有一兩位不同障礙的特殊兒童。

獨立人類學者、香港中文大學博士安孟竹多年來一直研究圍繞照護、神經多樣性與本土精神健康,在她多年的田野調查中,接觸過大量孤獨癥家庭。她告訴第一財經,在中國,由于公共福利支持不足,養育一個孤獨癥孩子需要家庭投入的資源和心力都是巨大的。因為照護之難,一個家庭中,往往需要其中一個人成為全職照護者,而這樣的角色,通常由母親承擔。在經濟壓力、精神壓力、照護難度的多重壓力之下,常導致夫妻關系緊繃且脆弱,有接近30%的孤獨癥兒童家庭最終走向離婚。

朱矛矛的婚姻同樣充滿危機。在樹兒確診后,丈夫會埋怨她孕期重度咖啡癮,兩人相互攻擊指責,加上經濟拮據、面對孩子進行康復與培訓的意見分歧,導致關系僵化,最長冷戰期長達一年。

“照顧自閉兒是一項長期的工程,從家庭范圍內說,需要每一位家庭成員的參與。”朱矛矛說,她后來才意識到,家庭關系的不和睦,會給孩子造成更大的壓力,她也領會到一位自閉兒家長說的,“我們的孩子特殊了,但我們的生活不能特殊”。

安孟竹從諸多調研中發現,照顧自閉兒的家庭開銷很大,無論是賺錢的一方,還是照料的一方,產生的郁悶與焦慮都會傳導給孩子。她將家庭視為一個“系統”,“只有自己改變了,別人才會變”,父母不能放棄自己的生活。她曾見證一些迷茫的全職媽媽逐漸“找回”自己的生活,參與公益項目,健身、社交、放松自我,當這些女性不再把自己釘在照護者的位置上,緊繃的思想逐漸放松,關注自我需求,重返家庭時,通常也能更好地溝通互動,改善關系。

孤獨癥兒童雖然不善于表達,但他們會很清晰地感受到家庭氛圍的變化,因此,醫學界普遍認為,改變家庭氛圍,改善親密關系,對孤獨癥兒童的康復和行為干預有積極作用。

安孟竹觀察到,在很多家庭中,往往是女性付出更多育兒勞動、情感工作和精力,她們也是最先去調整自己的溝通方式,自我覺察,找回自我,“她們以更加穩定的方式承擔媽媽的角色,這種改變,會讓丈夫也連帶改變,帶動家庭的齒輪開始旋轉。”

曾經,朱矛矛也是一位“理所當然地將樹兒的需求擺在第一位,和樹兒死死捆綁在一起”的全職媽媽。直到孩子9歲,她才有了白天屬于自己的一個半小時去上瑜伽課。她意識到,“放手給孩子自由,孩子的適應彈性會更好,我們彼此解綁,但同時又是彼此最值得信任的親密伙伴,或許我們才能活得更好,成長得更立體,更完整。”

經過多年的照護與學習,朱矛矛成了孤獨癥兒童中的“老家長”。她常告訴一些剛確診孤獨癥的兒童家長,“家長走出來,孩子有未來”,“他們首先是我們的孩子,然后才是孤獨癥兒童。我們不能被’孤獨癥’的標簽嚇倒,也不能忽視、逃避這個標簽。”

寫作,讓她從重壓與焦慮中轉身

每年4月2日,是世界孤獨癥日,人們對這一病癥的理解,通常留存在電影《雨人》之類的影視作品中。安孟竹強調,過去,孤獨癥在國際醫學范疇中是一種在社會溝通方式和感知覺差異為特征的神經性發育障礙。“但現在,全球醫學界又有另一種觀點,認為孤獨癥并不一定是需要被矯正的神經性發育障礙,可以是人類多樣性的一部分,就像左撇子。”

無論孤獨癥如何被定義,安孟竹認為,人們都應該對這個群體有足夠的重視與理解,孤獨癥孩子擁有同等的接受教育的權利。這些年,孤獨癥兒童被納入普通小學接受融合教育,樹兒就是典型的例子。

安孟竹相信,一個普通的班級里,如果有樹兒這樣的孤獨癥孩子,會讓普通孩子也意識到,社會上原來有那么多不同類型的人,而樹兒這類特殊孩子的存在,也會倒逼教育環境做出改變,去接納,去放慢節奏。

在寫作的一年多時間里,朱矛矛重新找到自己曾經身為媒體人的感受力和表達力,“寫作給我一種每天都有在上班的感覺,成了我個人情緒的宣泄口”。

曾經她在抑郁時,價值感喪失,無法下床,連洗頭都很困難。通過寫作,她與編輯不斷反饋、互動,每天的寫作都在獲取自我價值。她不斷反思,也不斷回溯,通過寫作與家人、與自己和解。

寫作既是朱矛矛重新審視自己與丈夫、母親和樹兒的機會,也是一種抽離,站在更客觀的立場,用文字梳理自己的人生,“我好像多了一個視角去看樹兒,也看清在這個家里,不單單只有我一個人是拯救者,樹兒爸和姥姥也在托舉著家庭,我也發現他們身上很多一直被我忽略的優點,與他們達成了和解。”

作為研究者,安孟竹看《樹兒:我的女兒來自星星》,腦海中不斷閃回她曾經做田野調查的那些孤獨癥家庭里的媽媽,“這本書很打動我的是,朱矛矛非常坦誠。在樹兒確診孤獨癥時,她情感里混雜進去的鄙夷、嫌棄和內疚,這是很多母親不太敢于承認和面對的。但她敢于抽絲剝繭去呈現出現,這種坦誠讓人印象非常深刻。”

在這本第一人稱視角的書中,安孟竹看到一位女性的內心,看到她的原生家庭之痛,看到她自身的困境與掙扎。

朱矛矛用勇氣與真誠,把她對孩子的愛書寫得讓人動容。她的母愛在無比艱難中搖曳生長,不斷加固。所有的狼狽與艱辛,所有的悲傷與憤怒,所有的童趣與溫馨,都無比真實地落在她的筆端。這是朱矛矛對樹兒成長的記錄,對自我和家庭的救贖與療愈,也是一部具有生命能量的坦誠之書。

“她從社會重壓和自我焦慮中走出來,選擇了轉身,面對,穿越高山和深谷,和孩子同向前行。這面對,是人生至難的功課,感謝作者把這個功課寫下來。”教育專家李一諾說,對每一位父母、老師以及普通讀者來說,這本書都是無比珍貴的禮物。

《樹兒:我的女兒來自星星》

朱矛矛 著

北京貝貝特·廣西師范大學出版社 2025年3月

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。