文壇抄襲風波發酵,國內文學大刊開始嚴查抄襲

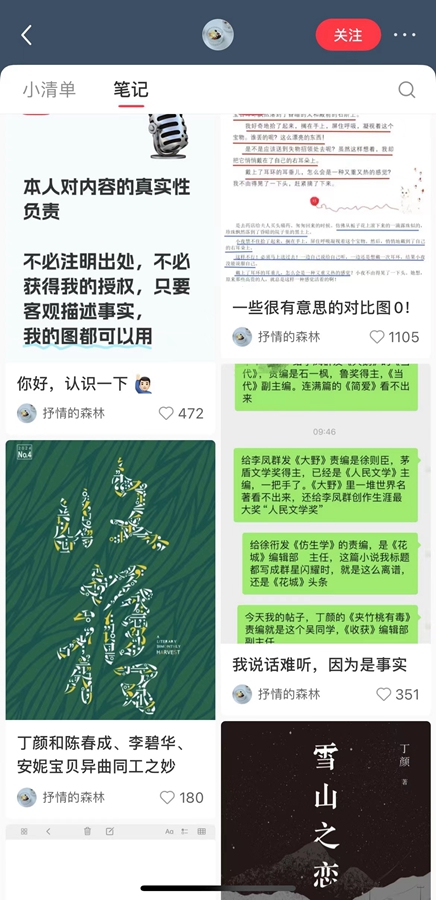

一場由“鑒抄博主”掀起的文壇抄襲風波,正在不斷發酵。

“新刊來了,啟用查重。”剛上市的2025年第4期《花城》,宣布將從新一期雜志開始,啟用查重軟件,輔助內容把關。

《收獲》文學雜志也在官方賬號回應博主“抒情的森林”,感謝其指出的抄襲現象,“我們呼吁更純凈的原創”。《天涯》雜志聲明:“存在抄襲行為的(本刊)作者,一經發現,將予以公布譴責,刊物將拒絕刊發其任何作品。”

《人民文學》雜志則在讀者懇談會上表示,“將加大對來稿查重力度”,“原創性是文學生命力的根本所在”。

抄襲風波引發的是一場文壇“地震”。文學期刊雖紛紛給出及時反饋,但關于文學界抄襲的話題討論卻沒有停歇。如何界定一位作家是抄襲還是借鑒?很多被曝光的作家選擇了沉默,除了他們之外,還有更多人涉嫌抄襲嗎?文學期刊編輯面對海量的文本,如何有效預防那些隱蔽的抄襲?當更多讀者開始自發查重時,這場文壇“地震”帶來的余波正持續升溫。

允許模仿,杜絕抄襲

從暢銷兒童文學作家常怡、伍劍到青年作家蔣方舟、焦典、丁顏,再到文學雜志上發表過小說的李鳳群、徐衎、孫頻,讀書博主“抒情的森林”在自己的社交平臺接連曬出這些作家與經典名家作品的文本雷同,迅速形成新一波的抄襲討論。

涉及抄襲的作家中有文壇新星,也有暢銷書作家,他們面對爭議的處理方式也各有不同。

蔣方舟發私信給“抒情的森林”,稱那些語句雷同的是自己的早期作品,不夠成熟,對博主的指正“理解和虛心接受”。

中國作協會員孫頻則公開感謝“抒情的森林”,稱自己最初學習寫作時,癡迷福樓拜,因而會有意無意地把一些很喜愛的句子帶入小說,如今再回看,這種行為“是錯誤的,也是不應該的”。

涉嫌抄襲的“90后”甘肅作家丁顏則對“句子查重”存在質疑:“句子查重一致被認為抄襲,那無可厚非這就是抄襲。如果一致就一定是抄襲,那對大地上所有相似的解讀都是在互相抄襲。”她在朋友圈發聲:“從今天開始如果還寫作,會用筆名。丁顏這個名字已被污染,丁顏已死。”

在“抒情的森林”發布的查重中,很多都是AI查找出來的語句雷同,這種“剪刀式的粘貼”在動輒數萬字的小說中,僅僅是幾句話雷同,算不算抄襲?

中國作協會員、作家郭海鴻在自己的社交平臺上談及這個話題,頗為遺憾。在他看來,這些作家的作品是符合“洗稿”特征的,正因為不幸被點名的作家要么是暢銷書作家,要么是作協會員,都是名氣不算小的作家,恰說明問題的嚴重性。

他對照了抄襲片段截圖,發現涉嫌抄襲的作家,“洗稿”手法是用了心的,即便涉及的篇幅很少,但“起心動念如此鮮明,與抄襲性質有何不同?”他認為,很多被“扒”出來的句子段落,看得出是費勁摘抄,“既然有這股勁,認真搞原創不好嗎?”

“我始終認為,對初學者,模仿可以被允許,抄襲絕對要杜絕,包括‘洗稿’,這都是百分之百的歪門邪道。”郭海鴻認為,寫作中突然想到一些看過的好句子,借用一兩句可以,但目前所見的幾位作家不在此列。

《上海文化》副主編、文學評論家張定浩在接受媒體采訪時也認同,這些被曝光的段落基本上都可以視為抄襲。有些人不只對一個作家熟悉了去借鑒,而是大范圍地模仿摘抄,就成了有意識的做法。盡管被曝光的僅是一些字句排列組合的一致,或者是幾十個字的雷同,但性質上就是不可容忍的抄襲。

嚴查抄襲,給原創文學以尊重

在文壇,抄襲一直是備受關注的老話題。

“抄襲從來不是一件可以模糊邊界的事情,如果抄襲可以輕描淡寫到無事發生,那么所有原創者存在的意義何在?”今年4月,作家巫昂就在微博中表明了對文學抄襲的零容忍。

2006年,郭敬明抄襲官司塵埃落定,法院認定郭敬明的《夢里花落知多少》剽竊莊羽的《圈里圈外》,侵犯了莊羽的著作權,賠償后者20萬元。

2009年,山西女作家镕暢在《黃河》雜志發表小說《沒有七彩的燈》,隨后被《中篇小說選刊》雜志轉載。事后這篇小說被幾位知情人揭發,原作來自甘肅女作家嚴英秀未發表小說《紙飛機》的照搬。

2014年,瓊瑤起訴于正侵犯其作品《梅花烙》的改編權,法院判決于正公開向瓊瑤道歉,五家被告一共需賠付500萬元。

在網絡小說領域,抄襲更是層出不窮,難以追責。2016年的大熱古裝劇《錦繡未央》涉嫌抄襲200多部小說,只有12名作者提起訴訟,幾年官司后,12位作者僅獲得78萬元賠償。

諸如此類的抄襲在國內文壇并非新鮮事,而當事人肯站出來道歉的也是少數。一直回避抄襲事件的郭敬明,直到2020年才在微博上就抄襲事件公開道歉,稱自己當年“年少輕狂的虛榮和抗拒讓我選擇了逃避道歉”,“一度很反抗,不肯承認自己的錯誤。它像一個無法愈合的傷口,我不敢撕開,更不敢面對”。

在AI互聯網時代,抄襲這件事發生了顯著變化。首先是AI工具的出現,讓逐字逐句查重這件事,變得更加“火眼金睛”,隱藏得再深的句子,都很容易被發現。其次是社交平臺的發達,讓讀書博主僅僅展示對比圖就能收獲關注,引發話題并破圈。

詩人蘇豐雷在社交平臺談論何為“抄襲”時強調,只有援引像成語、諺語一樣廣泛流通的經典文句時,可不必注明出處,否則就是“挪用”,構成“抄襲”或坐實“創作態度不嚴謹”。這些年,他越來越認識到“創意寫作”的概念和價值,在文學創作中,后世作家對經典作品源文本的創造性運用,是“化用”寫作者的“創意”。

在古典詩詞界,文學的“化用”并不少見,常常也有超越之作。比如李白《把酒問月》中寫過:“青天有月來幾時?我今停杯一問之。”蘇軾則以此意境寫出“明月幾時有?把酒問青天。”又比如范仲淹的《御街行》“都來此事,眉間心上,無計相回避。”李清照在《一剪梅》中寫出:“此情無計可消除,才下眉頭,卻上心頭。”

但是,在此次被曝光的作家中,都是直接把認為精彩的句子剪切復制粘貼到自己的小說中,很多句子多出自名家經典作品中的描述性文字,有些段落則一模一樣。那些在國內文學大刊上公然發表的作品,那些出版了書籍還成了暢銷書的成熟作家,竟然花費那么多功夫去安插一些句子,隨意抄襲的動機與不愛惜羽毛的行為,就更讓人無奈。

那么,文學期刊在這起風波中扮演什么角色?它們為何沒有發現抄襲?郭海鴻認為,因為洗稿操作的隱蔽,以及作者本身的名譽掩護,使得抄襲很難在一開始被發現,從這個層面上,刊物本身也是受連累者。

蘇豐雷認為,對待抄襲是越嚴厲越好,他建議對產量高的作家進行地毯式檢查。每位作家的名氣,一定是基于優質文學作品。《花城》和《人民文學》宣告啟用查重軟件,不僅是對抄襲事件的交代,給熱愛文學的創作者和讀者交代,也是給真正的創作者以褒獎和尊重。

幫企客致力于為您提供最新最全的財經資訊,想了解更多行業動態,歡迎關注本站。鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。