攝影是一種瞬間的藝術,攝影也可以是一種長時間的藝術。陳曉峰是一位衢州的美術老師,他用針孔相機拍攝太陽軌跡,已經持續了15年,其中時間最長的一張照片拍攝了3年。

一個月前,復旦大學物理教授系金曉峰和新聞學院教授張力奮在陳曉峰的工作室見到了這位攝影家,二人都為他對于拍攝太陽的癡迷感到震撼,并且意識到,這份癡迷的背后,不僅是大量的攝影作品,也是對于科學的純粹的好奇心,以及定義自身存在意義的長期主義精神,這兩點在當下都是難能可貴的。

陳曉峰的攝影展覽“逐日者”于7月5日至8月5日在申報館舉行。展覽開幕之際,陳曉峰與策展人張力奮、科學顧問金曉峰一起分享了“逐日”的故事。第一財經記者也趁此機會與攝影家進行了交流。

陽光穿越針孔

像很多攝影愛好者一樣,陳曉峰起初也是一位器材黨。他一開始使用膠片相機,從135到120,再到大畫幅,隨后又使用數碼相機,鏡頭也從國產的逐漸升級到日本的、德國的……直到他嘗試了針孔,發現那種成像的效果,“就像是時光機一樣”。當他將鏡頭對準天空,拍到太陽運行4小時的軌跡,他意識到,這就是他未來拍攝的主題。那是2010年的事情,自此,他一拍就是15年。

太陽射出的光線,經過8分18秒來到地球表面,透過小孔進入到相機里,隨著時間的流逝,太陽在底片上刻下了自己運行的軌跡。一個簡單的物理現象,將渺小的個體與浩瀚的宇宙聯系在一起,也因為各種人力和自然的因素,展現出無窮無盡的變化。

為了能在戶外長時間拍攝太陽的軌跡,2013年起,陳曉峰開始自制針孔相機,到目前為止已有40余臺。他將自制的第一臺針孔相機命名為“墨子”,紀念這位戰國時代的思想家和科學家首先發現并記錄了小孔成像。往后的每一臺相機,他都以發現光學原理的科學家、對攝影術有貢獻的發明家命名。

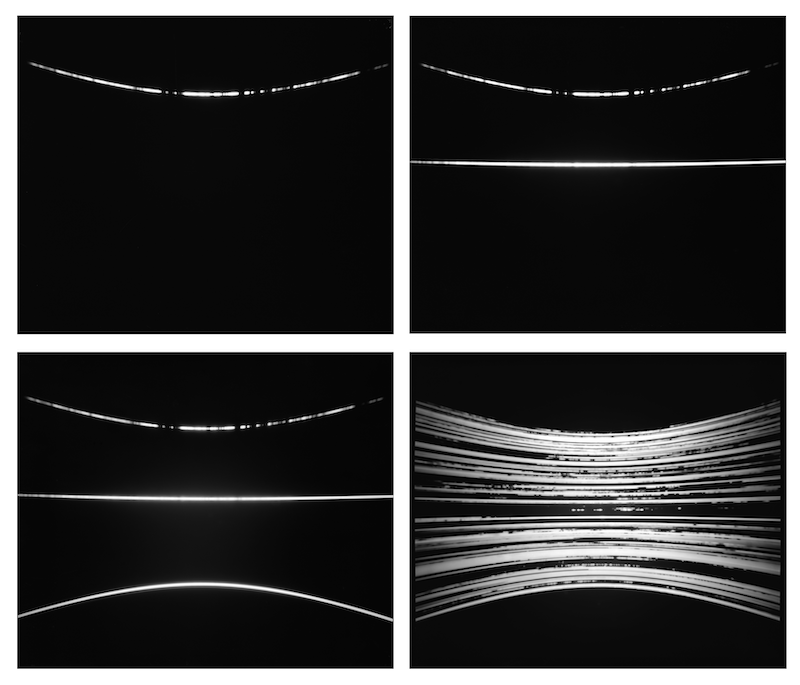

通過摸索,他拍攝的太陽軌跡從一天到一個星期,再到一個月、六個月。六個月,也就是太陽從最低點的冬至日到最高點夏至日的時間,這時的太陽軌跡,在兩條背靠背的雙弧線之間鋪成了一個面,但又因為每一天的陰晴變化,每“一筆”都呈現出或飽滿或干澀的效果。他用四臺針孔相機,分別記錄一天、兩天、三天和半年的太陽軌跡,回應老子“道生一,一生二,二生三,三生萬物”的理念。

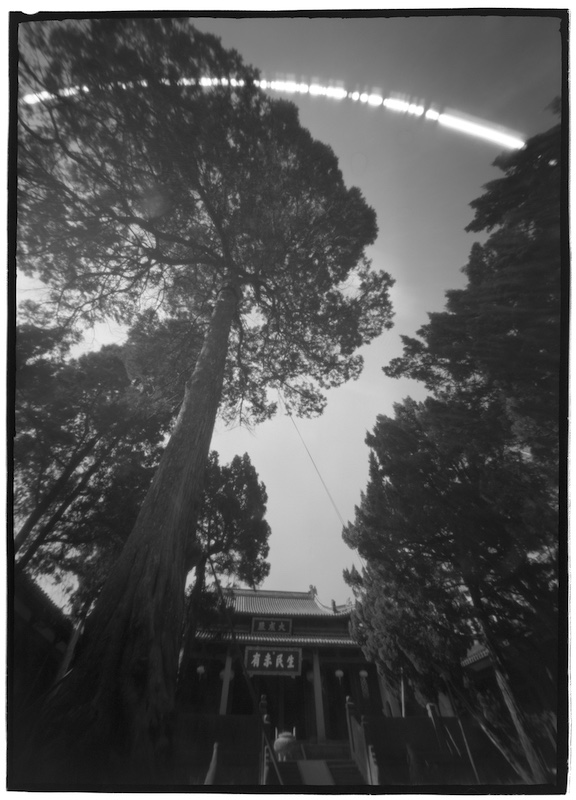

陳曉峰發現,太陽在正午的最低角度是冬至的37度,最高角度是夏至的84度,在這兩天,太陽軌跡會畫出角度非常大的兩條弧線,在每年的春分、秋分兩天,太陽的軌跡是一條直線。利用這些不斷試錯得出的數據,他可以按照自己的想法拍攝到更多照片。當他制造出一臺可以拍攝110度畫面的針孔相機,就可以將鏡頭朝向北面,同時拍下太陽軌跡和坐北朝南的孔廟正門。

作為物理學教授,金曉峰知道,37度、84度,這兩個數字是跟衢州的地理位置有關的,也可以通過數學公式計算出來。在他看來,陳曉峰拍攝的照片,其科學價值并不突出,但有很強的公眾教育意義,對于成人來說,也具有震撼心靈的力量。

反思現在的科學教育,金曉峰意識到,我們一向都是偏重于知識的傳授,而忽視了體驗和感受。久而久之,仰望蒼穹、用心感受晝夜更迭與四季輪回的自然體驗,便與我們漸行漸遠。殊不知,“知道”和“體驗”,本是點燃科學好奇心不可或缺的雙翼。

從這個角度來看,作為中專美術老師,陳曉峰對于科學的“知道”或許有限,但他通過自制針孔相機拍攝的圖像,卻令金曉峰這個對科學“知道”不少的人自愧不如,“因為這是我第一次得以直觀體驗那些我早已知道并在課堂上反復傳授的知識。”

時間的藝術

講座即將開始的時候,陳曉峰的手機鬧鐘響了。他按掉手機,說三點二十分到了。在衢州中專的藝術樓樓頂,他安置了很多相機,其中有一臺,每到三點二十分,太陽出畫了,“我這時候就可以沖了,一直堅持了四五年。”十分鐘之后,手機鬧鐘又響了,“定影時間到了。”

事實上,從15年前開始拍攝太陽軌跡,陳曉峰就如同苦行僧一般,過著極為規律的生活。他的內心有一個完整的EXCEL表格,知道每一臺相機的工作時間,有數小時的、一天的、一個月的、半年的、三年的……他會及時將每一張底片回收、沖洗。

除了藝術樓樓頂,他不斷探索新的拍攝位置和角度。陳曉峰做了兩臺相機,分別命名為杉本博司一號、二號,向這位日本著名攝影家致敬,也像他拍攝大海一樣,持續地拍攝太陽軌跡下的衢江。

陳曉峰告訴第一財經記者,通過這樣的拍攝,他剛剛完成了一個系列作品叫做《兩季》,從2024年秋分拍攝到2025年春分。這個系列的作品擁有水墨畫般的效果,從秋分開始,太陽軌跡起初是畫面頂部的一條直線,然后逐漸下降,弧度越來越大,冬至以后,又逐漸變直、上升。陰雨天氣,太陽的軌跡會中斷,風平浪靜的時候,水面會出現和空中一樣的倒影,刮風的時候,倒影又會被打散。下雨時,水珠滴在玻璃上,雨過天晴,水汽也會凝結在玻璃上,在幾個小時中一點點蒸發掉,最后形成一種非常漂亮的層次效果。

事實上,用針孔拍攝太陽,不僅是一項時間的藝術,也是一種從失敗中成就的藝術。陳曉峰記得,剛開始,他做的相機密封性不好,雨水會滲進去,幾個月之后打開,整個工作室都是霉味,在底片上也會呈現出各種效果。當時的他認為這是一種失敗,想要不斷提升密封性,而今他反而開始嘗試在相機上打孔,讓外界空氣滲漏進來,留下時間的痕跡。

當他第一次嘗試讓相機拍攝一年時間,沖洗出來,發現一片漆黑,什么也沒有。他不斷改進、嘗試,當又等待了一年時間,終于照片上開始出現影像的時候,他的激動之情只能用一句話來表達,“這是我的一小步,是人類的一大步。”

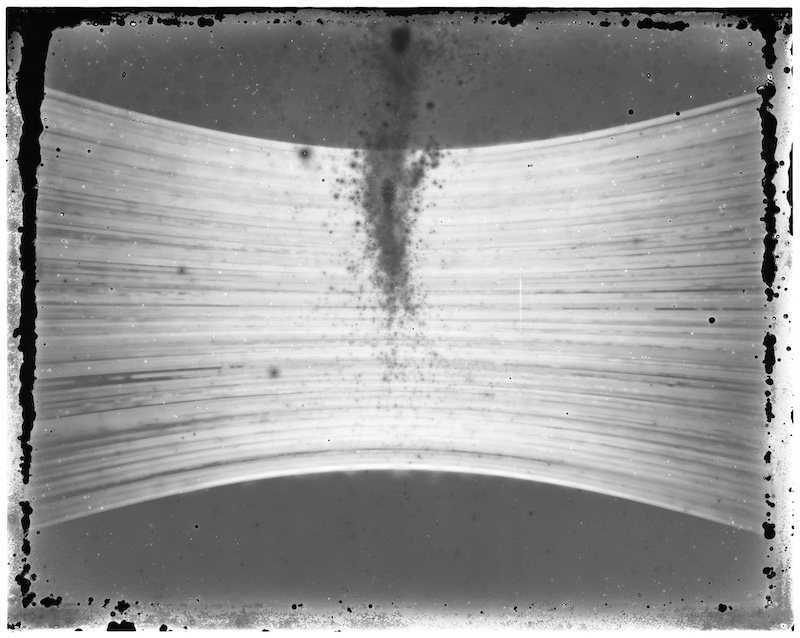

而今,他開始嘗試以三年為單位進行拍攝。三年里面,相機受了潮氣,磁鐵生銹,粉塵掉落在底片上,形成的效果就像是一道銀河貫穿在空中。

陳曉峰還在不斷地嘗試。他有一本翻爛的書,是美國藝術家埃里克·倫納的《針孔攝影》,上面有一句話令他印象深刻,“針孔相機是一種學習工具,它既不是快照,也不是跑動中拍攝的照片,而是教會我們讓時間變得更熟悉,它教我們學會忍耐。”

他始終相信,數月,甚至數年時間拍攝到的圖像,就像是太陽留下的密碼。“當我伸手進去取底片的時候,會發現,很冷很干燥,就像是觸摸到半年前的時光。然后放到顯影液里來回翻騰它,這個時候,開始看到影像,看到太陽光通過針孔,在底片上雕琢的這道光的痕跡。每當這個時候,我的心里就非常踏實,就像一個低微的生命,和太陽建立了聯系。”

在拍攝太陽軌跡之前,陳曉峰拍攝了十年衢州古城的變化,從1999年他女兒出生開始,他每天給女兒拍攝一張照片,堅持了20年。當他的攝影作品逐漸為人所知,他并沒有顯露出很多世俗的愿望,他只是癡迷于自己的世界,“他定義自身存在的意義。”

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。