作為擁有200萬粉絲的人氣大V,南京大學歷史學院考古學教授張良仁被稱為“最會吃的考古學家”。他的短視頻活潑接地氣,又能結合美食把背后深奧冷僻的考古知識娓娓道來。但少為人知的是,他更重要的目標是籌集考古經費,重新啟動他擱淺的外國考古項目。

考古發現大部分與飲食有關

第一財經:我因為《吃的中國史》這本書,第一次知道飲食考古,這算是考古里一個很細分的領域嗎?

張良仁:飲食考古是比較新的領域,國內做飲食考古的學者很少,目前就是中國社科院考古研究所資深研究員王仁湘和我,另外有些碩士、博士,所以我們不好意思大張旗鼓地講什么飲食考古。植物考古、建筑考古等領域動輒幾十號人,我們這個領域的人太少了,這也說明,考古界對飲食還是不夠重視。

實際上考古發掘出來的東西大部分都跟飲食有關,只是過去沒有從這個角度思考。在考古發現的文物中,最平常、數量最多的是陶片。我當年在二里頭遺址和鄭州商城遺址都待過,里面發掘出來的陶片能裝幾輛大卡車。那些陶片都和飲食有關,準確說叫廚房用品,有煮飯的、吃飯的、裝水的、裝糧食的、洗手的、加工食物的,等等。我后來到甘肅西城驛遺址考古,也發現了大量陶片,起碼有5噸以上。

過去考古學界關注陶片的分期斷代、器型紋樣,很少去琢磨它們作為飲食器具的功能。飲食考古打開了考古的另外一面,讓考古更加貼近生活。

第一財經:研究飲食考古的重要性在哪里?或者說,可以為歷史做哪些補充?是不是就像《吃的中國史》新書發布會上王仁湘說的,讓歷史更有滋味?

張良仁:其實不光是讓歷史更有滋味,還讓我們對食物有更深的理解。現在有些人搞什么輕食,仿佛食物成了累贅。其實在中國幾千年歷史里,每隔幾年就有一場災害,水災、旱災、蝗災,或者戰爭,有災就有饑餓。中國人在上世紀80年代以前基本上是挨餓的,我小時候在農村,家里大米不夠吃,就吃玉米。我們吃飽飯沒幾十年,一定不要忘記曾經挨的餓。糧食在歷朝歷代都是頭等大事,《齊民要術》里有一句話“食為政首”,就是說糧食是政治的第一要務。

不斷變化的中國飲食歷史

第一財經:我看書還有你的短視頻,印象很深的是,有些飲食或者飲食習慣,幾千年來都存在,比如7000年前考古就發現了泡菜罐子,古人吃的小米、小麥、大米,我們現在也吃,秦漢人也喜歡吃動物內臟。是不是在這樣一個相對快速變化的時代里,飲食方面某些比較穩定的存在,可以幫助我們更好了解歷史?

張良仁:飲食跟人的生活一樣,也在不斷變化,本土飲食在改變,外來食物也在引進。比如中國以前是南邊吃水稻,北邊吃粟米,后來北方小麥慢慢占據上風。到了北宋,越南的占城稻傳來了,占城稻是早稻,這樣南方一年可以種兩季水稻,水稻產量就上來了,南方的經濟地位就上去了。

又比如玉米、紅薯、辣椒,等等,都是外來食物。辣椒可以說給中國菜肴帶來一場革命,北宋的時候川菜叫川食,但《東京夢華錄》里面記載的川食,今天一樣都沒有,里面還有好多關于面條的記錄。我就很好奇,川食里面怎么有好多面條,和今天的川菜比起來變化很大。

第一財經:書里還有一個細節我印象也很深,說從宋代開始鐵鍋才大量普及。在那之前古人怎么炒菜呢?中國人喜歡蒸菜,就是因為鐵鍋出現得晚嗎?

張良仁:中國人早就蒸饅頭蒸飯了。以前用釜煮肉煮菜,還有一種器皿叫甑,也是用來蒸東西的。兩漢的時候大家吃羹,就是把肉、菜、小米等放到一起煮。唐朝以后開始有炒菜。古代冶金技術比較落后,所以鐵非常難得。鐵一開始很昂貴,更多是用來做武器、農具,做炊具應該是宋代以后,因為宋代開始用煤煉鐵,鐵的產量一下子猛增。鐵鍋可以出口,在南海一號沉船上面就出土了很多鐵鍋。當時周邊國家和民族還沒掌握成熟的冶煉技術,宋朝的鐵鍋在日本、東南亞都是非常暢銷的。

第一財經:以前歷史書上說,北魏孝文帝推進漢化政策,促進了民族融合。但是你說,孝文帝能夠漢化成功是有社會基礎的,從當時飲食就可以看出,南北方民眾有了很多融合。是不是飲食考古這個角度,可以幫助我們對這段歷史有新的理解?

張良仁:所謂的融合就是各讓一步、折中。孝文帝是鮮卑人,有些鮮卑貴族其實是守舊的,孝文帝改革也不是百分之百漢化,但他做了改變,飲食和政治方面都帶來一些鮮卑習俗。被北魏統治的漢人吸收、接受了一些鮮卑生活方式,比如吃羊肉、奶酪。這個飲食習俗影響了隋唐,一直到北宋,北方人都喜歡吃羊肉。到了南宋,《武林舊事》記載,臨安城里好多人也吃羊肉,每天早上一開城門,就有人趕著羊群入城,然后宰殺、售賣羊肉,他們也吃奶酪。有人說中國人乳糖不耐受,其實不是。只不過明朝以后隨著豬肉的普及,大家改吃豬肉為主,生活習俗又一次大改變,才產生乳糖不耐受。

認識世界,認識自己

第一財經:國內大多數考古學家都是在國內接受從本科到博士的教育,你不一樣,從北大畢業后去美國讀博,學的還是俄羅斯考古。你在書里說“想打開中國公眾的眼界”,這句話該怎樣理解?

張良仁:這個話是有所指的。我是2000年出國留學的,那時候沒有中國學者做外國考古,我可以說是第一個到國外去學外國考古的。因為當時我沒有靈感,寫不出論文來,一氣之下改學了外國考古。到了美國以后,除了我自己學的俄羅斯考古,還聽了很多外國考古課程、講座,希臘考古、印度考古、土耳其考古、埃及考古都聽過,真的是開了眼界,天然的就有一種比較,對我有很多好處。

我們天天講創新,創新靈感從哪兒來?來源之一是傳統的文學、哲學、歷史等典籍,另一個靈感來源就是外部世界。每個國家的歷史、文化、藝術不一樣,通過對比就很容易找到靈感。我還經常舉例說,好萊塢導演不是只拍美國題材,而是全世界找素材,《花木蘭》《功夫熊貓》都是中國題材。我們中國電影導演也可以拍一些歐洲、非洲題材的電影,它們的歷史也很豐富,也可以拍拍拿破侖、彼得大帝、亞里士多德或者盧梭這些歷史人物。但是從來沒有人做過,就是眼界打不開。

其實不光是考古,影視、文學、藝術等方面也是一樣,如果大家都打開眼界就不得了,我們的創新能力一下會提高很多。

第一財經:做外國考古,相當于也是從外部世界重新看中國歷史吧?

張良仁:2009年我回國后想做外國考古,那時有人不理解,說中國考古還沒有研究明白,你怎么能拿中國的錢和人去做外國考古呢?但是我認為,沒有什么是能研究明白的,舊的問題解決了,新的問題又出來。需要有人去研究外國,這樣開學術會議的時候,我講外國考古,你講中國考古,大家聽了才有啟發,有很多火花碰撞出來。

我有個口號叫“認識世界,認識自己”,要理解、研究中國歷史,不能僅僅聚焦中國本國的考古資源和資料。在考古領域,中外是聯通的。我們在中國經常會發現羅馬的貨幣、波斯的銀幣、印度的佛像,等等。要理解、研究這些歷史文物,需要了解外國的考古資源和資料。

比如我在伊朗的考古,那個遺址位于絲綢之路上的土丘,發現了一件青花陶。它看起來很像中國的青花瓷,但仔細一看是伊朗當地仿燒的陶器。這說明中國的青花瓷外銷到了伊朗,得到了當地人的歡迎,刺激了當地的仿燒產業的繁榮。其實伊朗從唐朝開始就仿燒中國陶瓷,直到12世紀出現一種合成新材料,在伊朗陶瓷史上是新突破。以前我知道陶瓷是中國的外銷品,很受歡迎,僅此而已。通過伊朗考古才知道外國人對中國瓷器是如此喜歡,以至于大規模仿燒。

但是現在做外國考古,還面臨很大的阻力。看看社科基金就知道了,有一些關于外國研究的項目,都是世界史、世界哲學、外國文學之類,沒有外國考古。同時呢,考古還是一門容易跨學科的學科,跟化學、生物、建筑、經濟等學科交叉。我的不少研究生在做陶瓷、土壤和經濟考古。但是做跨學科研究需要采集樣品做實驗,很燒錢。我們開玩笑說,考古是“操著理科的心,但是文科的命”,就是拿著文科的錢做著理科的事。

為籌集考古經費做“網紅”

第一財經:《吃的歷史》新書發布會上,主持人說,你之所以在抖音上做短視頻,是想為外國考古籌集經費,真的是這樣嗎?

張良仁:是的,原先我在俄羅斯、伊朗都有考古項目,疫情以后,項目因為缺乏經費就停頓了。我在俄羅斯的考古項目是為了追尋中國冶金技術的起源。中國的額爾齊斯河,從新疆北部的阿爾泰山發源,在俄羅斯境內匯入鄂畢河。我認為,額爾齊斯河可能是古代人群遷徙與文化傳播的通道,因為中國長城沿線那邊出土的青銅器,跟商周時期的中原青銅器不一樣。中原的青銅器都是鼎、簋之類的青銅容器,也是青銅禮器。但長城沿線的青銅器都是一些小件器物,比如刀、耳環、手鐲、斧子、裝飾衣服的銅扣等。

我一直懷疑,北方的青銅器冶金技術是從歐亞草原那邊傳過來的。在俄羅斯的考古現場,我們也發掘出了兩處古代的冶金遺址,其中一處遺址出土的銅礦石、銅器,經鉛同位素分析,與古代新疆地區的銅礦有著聯系。現在我很想恢復這些項目,以后再到希臘、埃及等國家去做些考古。

搞外國考古要培養人才,我已經培養了一些,也需要錢。我們做外國考古發論文,基本上都在外刊,中國還沒有世界考古方面的期刊。中國考古界要想在國際上有足夠的影響力,需要有自己的期刊,這更是一個大工程,所以我想通過抖音來擴大影響力,有更多志同道合的人來幫我圓這個愿望。

第一財經:現在經費籌集得怎么樣了?

張良仁:到現在為止還沒有籌集到。我抖音上粉絲有近200萬,要是前幾年經費已經很充足了。但是去年到今年,因為大環境的影響,流量變現就不太行。做自媒體收入來源有兩個,一個是廣告,一個是流量獎勵。我也接了幾個廣告,收入不多,無法覆蓋成本,所以沒有盈利。直播帶貨也可以,但我還沒有帶。后面再想想如何變現,如果有符合我身份的,關于考古的書,我可以帶帶。

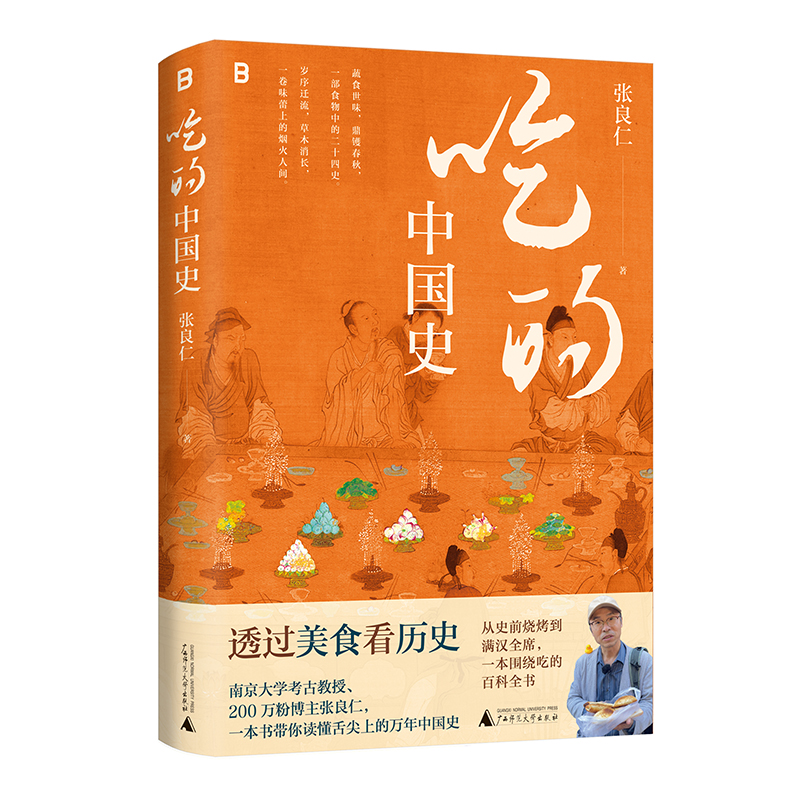

《吃的中國史》

張良仁 著

廣西師范大學出版社·北京貝貝特 2025年4月版

幫企客致力于為您提供最新最全的財經資訊,想了解更多行業動態,歡迎關注本站。鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。