從去年8月全面開啟內河新能源智能船舶標準化、批量化生產的序幕,到今年6月為法國達飛海運集團建造的182TEU純電動力內河集裝箱運輸船正式開工,“內河新能源船舶制造看濟寧”,已經成為業界的一大共識。

我國純電動力內河集裝箱船的首次出海,象征著山東制造正在向全球產業鏈高端躍遷。內河新能源船舶制造的“山東樣板”,正在“北方內河航運中心”——濟寧冉冉升起!

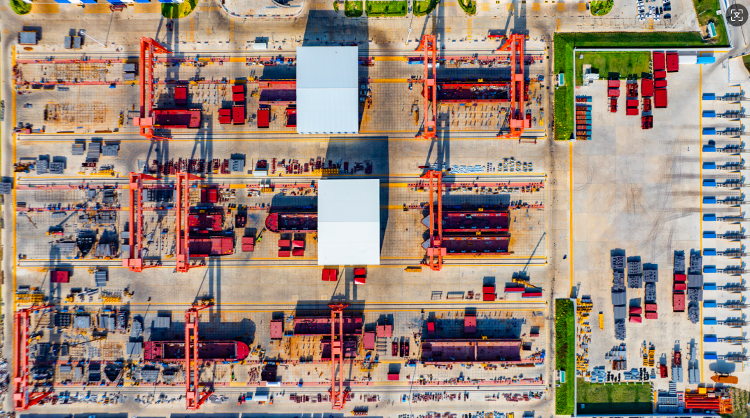

作為國家級物流樞紐城市的山東濟寧,積極搶抓京杭大運河“黃金水道”優勢,依托“港貿船產建融”現代港航全產業鏈優勢,由濟寧能源集團聯合中集集團、寧德時代和武漢理工大學等行業巨頭,率先打造了全國首個集研發設計、智能制造于一體的新能源船舶制造基地,引領內河新能源船舶風向標……

內河新能源船舶

迎來絕好發展機遇

京杭大運河,常年通航里程877公里,是我國東部最為繁忙的內河航道,大宗商品沿著這條聯通南北的水上物流大通道,被源源不斷地運抵彼岸。

然而這條“黃金水道”,同樣是“南水北調東線工程”的輸水通道。一方面,憑借著成本低、運量大的優勢,內河航運在當下我國綜合物流體系中占據著重要位置;另一方面在綠色智能大物流轉型下,要保障“一泓清水永續北上”,當前柴油動力占據主流的數以萬計運河船舶亟需迭代,新能源船舶,注定要成為內河航運新勢力。

在“雙碳”背景下,我國船舶制造行業節能減排力度持續加大,逐漸形成綠色低碳化的發展趨勢,綠色智能轉型升級正穩步推進。此前,我國已在長江多個航段開展了新能源智能船舶的示范應用項目,通過實際運營和測試,驗證了新能源智能船舶的可行性和優越性。以碳排放低、能耗低、能源管理高效、運營成本低為特征的新能源船舶,迎來了絕好的發展機遇。當前,內河船舶電動化正逐步從試驗探索走向商業化運營。

京杭大運河作為中國內河航運的“第二黃金水道”,全段貨運量約3.5億噸,占全國內河貨運量的18%,濟寧以南段已實現二級航道全覆蓋,可通航2000噸級船舶,其中,蘇北運河(徐州至揚州段)年貨運量超3.25億噸,煤炭、糧食等大宗貨物占比超60%。

京杭大運河目前在營船舶大多是老齡、高耗、低效船舶,加快新能源船舶綠色智能發展已然成為新的“風口”。相關資料顯示,濟寧位于京杭大運河常年通航的最北端,內河常年運行船舶達10000多艘,這些船只多屬于老舊雜散營運船,缺少標準化的規格。普遍存在船舶排放標準較低,污染嚴重,載重噸位較小等問題,而且船齡一般都在10年到15年以上,亟需升級換代。

其中,整個京杭大運河傳統柴油動力船舶占比超90%,每千噸公里碳排放量達35kg,是鐵路的近三倍,是新能源貨車的七倍,來自碳排放的環保壓力巨大。從船舶技術來看,60%以上船舶船齡超15年,平均能效比國際先進水平低40%。截至2023年,LNG動力船占比僅為3%,電動船舶尚不足1%,新能源滲透率整體偏低。

京杭大運河,正在呼喚“新能源時代”的到來。整體來說,京杭大運河在貨運量、港口效率和生態治理上表現突出,但受自然條件和區域發展差異制約,仍需通過數字化轉型、航道升級和政策協同實現全線復興。在航運業向綠色、智能轉型的大背景下,濟寧正在積極探索新能源船舶發展路徑,旨在打造全球新能源船舶標桿,引領內河新能源船舶行業風向標。

中國純電內河集裝箱船

首次出海,坐標濟寧!

6月10日,一個值得中國航運制造業銘記的日子,濟寧能源集團新能船業為法國達飛海運集團建造的182TEU純電動力集裝箱運輸船正式開工,值得一提的是,這是我國純電動力內河集裝箱船的首次出海。

中國純電內河船的“首航”出海,是中國船舶制造技術邁向新高度的有力證明。長期以來,在國際船舶制造市場上,歐美等發達國家占據著主導地位,中國企業更多的是扮演追趕者的角色。然而,此次新能船業與達飛集團的合作,徹底打破了這一傳統格局。這艘總長79.9米、搭載寧德時代電池系統的綠色船舶,標志著中國在純電內河船舶制造領域已經擁有了與世界強國同臺競技的實力,也代表了“濟寧新能源船舶制造”的創新與引領。

在全球氣候變暖的大背景下,航運業作為碳排放的重要來源之一,面臨著巨大的減排壓力。這艘純電動力集裝箱運輸船每年預計可減少二氧化碳排放約778噸,具有零碳排放、載貨能力強、操控方便等特點,為達飛集團實現2050年碳中和目標提供了有力支撐,也為全球航運業的低碳轉型提供了中國方案。該船舶計劃于2026年投入越南平陽省至蓋梅港的綠色航線運營,年運輸量超5萬標箱。

目前,山東新能船業有限公司已具備2000-5000噸級內河新能源船舶批量化建造能力,累計簽約船舶訂單168艘,其中紫金礦業集團坦桑尼亞項目船舶訂單4艘,法國達飛海運船舶訂單1艘;開工建造新能源船舶90艘,已交付12艘。

同樣在今年的6月11日,新能船業與濟寧天河達海供應鏈有限公司成功簽署四份船舶建造意向書,雙方共同確定,由新能船業向天河達海供應鏈公司設計建造29艘內河新能源智能運輸船舶。此次簽約,為新能船業拓展內河新能源船舶市場奠定堅實基礎。

目前,新能船業全面打造數字化車間、智能化工廠,著力提高船舶生產的自動化、智能化水平,加快布局“氣化運河”“電化運河”“氫化運河”新賽道。

濟寧能源當先鋒!

逐鹿內河新能源船舶新風口

當新能源汽車以“充電5分鐘續航百公里”刷新認知時,新能船業正用另一種“能源魔法”重塑內河航運的效率邊界。這家濟寧能源集團旗下的創新企業將集裝箱式電源的 “閃電換裝” 與船體建造的 “積木哲學”融入千年水道,讓傳統船舶在綠色轉型中迸發出新質生產力。

傳統電動船舶曾受限于充電效率與續航瓶頸,而新能船業創新的新型能源補給模式“船舶箱式電源換裝”正改寫這一困境。在梁山港與龍拱港的智能換電站,船舶可在15-20分鐘內完成電池組更換。這種“即換即走”的模式,將船舶充電時間從8小時以上大幅縮短至半小時以內。

目前,新能船業主要推出了4種新能源船型,能夠覆蓋京杭大運河等各類內河航道的航運需求。其中,最大尺寸的90米LNG動力集裝箱運輸船(90系列)主要負責長距離的貨物運輸,載重近5000噸,續航里程約為2000km;而67.6米純電動力集散兩用船(60系列)則在濟寧城區各港口之間進行貨物短途倒運,載重近2000噸,續航里程約為200km。

走進新能船業的數字化車間,激光切割機器人正精準地加工船體部件,重塑著船舶建造邏輯。通過將船體分解為標準化模塊,分段式建造,實現船體、涂裝、舾裝一體化、批量化作業,使造船周期縮短至3個月,材料利用率提升約15%。這種模塊化生產模式,不僅將其年產能提升至240艘,更帶動鋰電、電力推進等配套產業集聚,形成完整的綠色航運產業鏈。

新能船業的創新在生態與經濟層面實現雙重突破:首創船型通過技術成果集成,實現新能源動力、低阻力、船機槳匹配、船體結構輕量化等4項突破,船阻降低6%,節能3%,自重降低5%,污染物排放量降低90%以上;純電動力船舶則實現零污染、零排放。經濟效益方面,相比于柴油船,同等噸位的LNG船每百公里便宜300元,這意味著在長途運輸中,船運公司能節省大量的燃油費用。結合京杭運河山東段新能源船舶免費過閘的利好政策以及國家補貼,更為新能源船舶的推廣和應用創造了有利條件。

從傳統到現代化,新能源智能商品船的陸續到來,是內河航運發展的一項創新突破,助推京杭運河航運步入電氣化時代,掀起內河新能源船舶迭代熱潮。

新能源船舶建造產業集群的“未來模式”

標準化船型 模塊化技術 智能工廠

“標準化船型 模塊化技術 智能制造工廠”,是造船業未來發展的重要方向,它將推動造船業實現從傳統制造向現代制造的轉變,提高生產效率、降低成本、提升產品質量,增強市場競爭力。

目前,新能船業正在全面打造數字化車間、智能化工廠,著力提高船舶生產的自動化、智能化水平,加快布局“氣化運河”“電化運河”“氫化運河”新賽道。

船型系列化方面,新能船業將在已開發的3種標準船型,即2000噸級、3000噸級、5000噸級的基礎上,覆蓋散貨、集裝箱等主流需求。標準化船型的設計,將大幅縮短設計周期,相比以往定制船型,設計周期縮短了60%。以5000噸級散貨船為例,標準化設計使其生產效率提高了20%。動力系統模塊化方面,設計可兼容天然氣、甲醇、氫燃料電池的通用動力艙段,方便根據技術發展和市場需求,對船舶動力系統進行靈活換裝升級。這種模塊化設計,將極大降低船舶動力系統升級的成本和難度,為船舶的長期使用提供了保障。

在供應鏈整合方面,新能船業將與本地船體制造、舾裝件、發動機、電池、智能控制系統等配套企業建立戰略聯盟,形成“1小時產業圈”。在產業圈內,企業之間的物流成本降低了25%左右,溝通效率大幅提升,生產周期也相應縮短。通過這種緊密的合作,確保了原材料和零部件的及時供應,大大提高生產效率。

同時,新能船業聯合中國船級社、武漢理工等高校構建了產學研聯盟,共建新能源船舶研究院。研究院專注于多燃料發動機、氫能儲運技術等關鍵技術的攻關,為企業的技術創新提供了強大的智力支持。目前,研究院已在多燃料發動機的部分技術上取得了突破,為企業的技術升級奠定了基礎。

新能船業還將致力于打造數字孿生工廠,引入工業互聯網平臺,實現“設計-生產-測試”全流程數字化。數字化生產模式使交付周期將縮短30%以上,生產過程的透明度和可控性大大提高。通過數字孿生技術,可在虛擬環境中對生產過程進行模擬優化,提前發現并解決問題。同時,借助 AGV、機器人等設備實現多船型混線生產,滿足小批量定制需求。柔性生產線的應用,將大大提高企業應對市場多樣化需求的能力,在不增加過多成本的前提下,為客戶提供個性化的產品。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。