編者按:作為解讀上海文明史的重要著作,《上海六千年》從考古、歷史、地理、科技、藝術(shù)、文化、經(jīng)濟(jì)等不同領(lǐng)域切入,系統(tǒng)梳理上海從史前文明到現(xiàn)代國際大都市的發(fā)展歷程。華東師范大學(xué)社會發(fā)展學(xué)院教授田兆元認(rèn)為,一座城市的符號不是單一的,而是豐富、有層次的,但又具有統(tǒng)一性的文化譜系,“春申”“華亭”與“滬瀆”都是上海六千年歷史進(jìn)程中形成的文化亮點(diǎn)。經(jīng)出版社授權(quán),第一財(cái)經(jīng)節(jié)選第一章“最初的上海”。

現(xiàn)在所說的上海,一般是指行政區(qū)劃上的上海,它經(jīng)歷了不同歷史時(shí)期逐漸形成。其陸域來源,可追溯至松江府和太倉州。松江的前身是華亭。根據(jù)《云和郡縣圖志》記載,華亭縣設(shè)立于唐天寶十年(751年),“割昆山、嘉興、海鹽三縣置”,這是上海地區(qū)最早的行政建制。元代,華亭開縣為府,并更名為松江府,又在北部設(shè)嘉定州、崇明州,屬平江路(今蘇州地區(qū)),均歸江浙行省,上海縣亦在元代設(shè)立。到清嘉慶十年(1805年),上海地區(qū)逐步形成了1府10縣1廳的格局,即松江府下轄華亭、上海、青浦、婁、奉賢、金山、南匯7縣及川沙撫民廳,另有清雍正二年(1724年)從蘇州府獨(dú)立出來的太倉直隸州,其下轄縣除鎮(zhèn)洋外,今屬上海地域的就是嘉定、崇明、寶山3縣,均歸江蘇省。1927年,南京國民政府以上海縣和寶山縣轄區(qū)為基礎(chǔ)組建上海特別市,這是上海作為由中央直管的直轄市的開始,中華人民共和國建立后得以延續(xù)。“最初的上海”借用了中華文明探源研究中提出的“最初的中國”概念。考古學(xué)家張光直先生在20世紀(jì)80年代提出:

約公元前4000年開始,在今天的中國境界之內(nèi)的不同考古學(xué)文化相互交流,構(gòu)成了“中國相互作用圈”,認(rèn)為它們便是“最初的中國”。2016年,中國社科院考古所研究員李新偉指出,在公元前4000年左右,中國史前各主要文化區(qū)在社會同步發(fā)展的基礎(chǔ)上,逐漸形成并共享著相似的文化精粹,聯(lián)結(jié)成在地理上和文化上與歷史時(shí)期中國的發(fā)展均有密切而深刻聯(lián)系的文化共同體,也就是“最初的中國”。

所以,“最初的上海”就是史前上海,與當(dāng)代最主要的聯(lián)系既體現(xiàn)在地理上,也彰顯在文化上。

豐富的地下文化遺產(chǎn)和考古工作是解讀“最初的上海”的重要基礎(chǔ)。上海目前確認(rèn)的考古遺址約40處,大部分是含有史前遺存的地點(diǎn),且集中于上海西部。遺址中發(fā)現(xiàn)了大量的陶器、石器、玉器、房址、墓葬等,為我們了解“最初的上海”的文化、社會、生態(tài)、體質(zhì)特征、生業(yè)提供非常關(guān)鍵的實(shí)證。上海考古學(xué)者最早對上海遺址的調(diào)查始于20世紀(jì)30年代,并形成調(diào)查報(bào)告《金山衛(wèi)訪古記綱要》。新中國成立后通過黃宣佩先生、宋建先生等考古前輩不斷地積累,對“最初的上海”的認(rèn)識越來越清晰。

一、上海史前文化基本面貌

史前時(shí)期一般是指沒有文字記載或文字記載比較少的時(shí)期,考古研究是了解這段歷史最重要的方式。2020年9月,中央政治局集體學(xué)習(xí)時(shí),習(xí)近平總書記總結(jié)了考古取得的重大成就,其作用是“延伸了歷史軸線,增強(qiáng)了歷史自信,豐富了歷史內(nèi)涵,活化了歷史場景”。

史前上海3000年:三個(gè)考古學(xué)文化的命名

70多年的考古工作已經(jīng)確認(rèn),上海史前文化從距今6000多年前開始,經(jīng)歷了馬家浜文化、崧澤文化、良渚文化、廣富林文化和馬橋文化,這一發(fā)展歷程與長江三角洲其他區(qū)域基本同步。

馬家浜文化等是考古學(xué)文化的命名,它是指同一時(shí)代分布在同一地區(qū),具有相同特征的一群文化遺存共同體。通過考古學(xué)文化的研究可以了解不同文化之間的年代早晚和承繼關(guān)系。一般考古學(xué)文化以典型遺址命名,長江下游地區(qū)的史前文化有三個(gè)考古學(xué)文化是以上海的考古發(fā)現(xiàn)命名的,它們分別是崧澤文化、廣富林文化和馬橋文化。

崧澤遺址的發(fā)掘始于1958年,黃宣佩先生主持發(fā)掘并出版了發(fā)掘報(bào)告《崧澤:新石器時(shí)代遺址發(fā)掘報(bào)告》。20世紀(jì)80年代,學(xué)者們提出了崧澤文化的概念,專指距今5800年到5300年間長江三角洲地區(qū)的史前文化。從陶器來講,炊器以鼎為主,盛食器以罐、豆為主,崧澤文化的陶器造型非常優(yōu)美。崧澤文化的玉器有玦、璜、鐲、琀,生產(chǎn)工具有錛、斧等。這些器物組合和器形在長江下游地區(qū)廣泛存在,具有相似的特征,故把這個(gè)時(shí)期與崧澤遺址遺存特征相似的遺址遺存都稱為崧澤文化。

廣富林遺址于20世紀(jì)60年代發(fā)現(xiàn),1999年后重新發(fā)掘,2007年后,因與城市建設(shè)配合又一次大面積發(fā)掘。廣富林遺址首次確認(rèn)了一批與以往長江三角洲新石器時(shí)代考古學(xué)文化迥異的遺存,被命名為廣富林文化,它介于良渚文化和馬橋文化之間,距今4000年左右。從陶器的陶質(zhì)、陶色、制法上,廣富林文化與良渚文化有明顯的差異,或顯示出兩個(gè)人群或者兩類文化之間的差異;而在玉琮上和良渚文化有相似性,但圖案雕刻方式、工藝方式都發(fā)生了改變。廣富林文化還發(fā)現(xiàn)了不少的硬陶,或來自南方的傳統(tǒng)。

為了保護(hù)地下文化遺產(chǎn),上海做了很多工作,取得了不少成果。比如,崧澤遺址已經(jīng)建立了崧澤遺址博物館,廣富林遺址現(xiàn)在有廣富林遺址公園。

史前長三角一體化基礎(chǔ):崧澤良渚文化共同體

要展開比較研究和承繼關(guān)系研究,就需要確立考古學(xué)文化中的年代,它分相對年代和絕對年代。前者指遺跡、遺存在時(shí)間上的先后關(guān)系,亦即文化遺存先后時(shí)序的年代。后者指確定遺跡、遺存距今真實(shí)的年齡,即以某件器物時(shí)代是BC(公元前)/AD(公元)××年,或BP(距今)××年表示。對絕對年代的判定,目前最常用的測年方法是碳-14測年,還有熱釋光測年、鉀-氬法測年等,上海博物館是國內(nèi)熱釋光測年應(yīng)用較廣的單位。有了相對年代、絕對年代的支撐,在一定的時(shí)空框架下,考古學(xué)文化方面就能進(jìn)行比較研究。比如,福泉山遺址發(fā)現(xiàn)的139號墓葬的陶器、玉器或者石器,已經(jīng)開始出現(xiàn)良渚文化的特征,同時(shí)保留了一些崧澤文化的元素,這就反映了崧澤文化和良渚文化之間非常緊密的文化上的承繼關(guān)系。

視野放寬到距今7000年以來的長江下游地區(qū)。距今7000年到5800年馬家浜文化時(shí)期,它除了太湖地區(qū),同期在錢塘江南岸的寧紹平原有河姆渡文化,在太湖西北邊寧鎮(zhèn)地區(qū)有北陰陽營文化。即使是太湖東部和西部地區(qū),文化面貌也不一致,以釜為例,西部以平底釜為主,東部以圜底釜為主,甚至有學(xué)者把西部馬家浜文化命名為駱駝墩文化。

到距今5800到5300年的崧澤文化時(shí)期,長江北岸的青墩遺址發(fā)現(xiàn)的陶器,與崧澤遺址的出土陶器非常相似。向南,跨越錢塘江至浙江象山塔山遺址的陶器和崧澤遺址陶器也非常相似。而向西擴(kuò)展,到安徽凌家灘遺址、潛山薛家崗遺址,這么大范圍里文化的相似性非常顯著。因此,有學(xué)者提出崧澤文化圈的概念。

距今5300年前后,進(jìn)入良渚文化時(shí)期,長江下游各區(qū)域之間文化的共通性更強(qiáng)。向北跨越長江,江蘇興化蔣莊遺址首次發(fā)現(xiàn)在長江以北隨葬琮、璧等玉禮器且文化面貌單純的等級較高的良渚文化墓地。更遠(yuǎn)的淮河故道附近的阜寧陸莊遺址也被認(rèn)為屬于良渚文化遺存。向南跨越錢塘江,遠(yuǎn)至浙西南山地丘陵地帶亦是良渚文化的重要分布區(qū)。比如位于浙西南的好川墓地,其早期墓葬應(yīng)該屬于典型的良渚文化。向西,皖江東部地區(qū)應(yīng)該是良渚文化分布范圍,如安徽蕪湖月堰遺址墓葬隨葬品中可以見到明顯的良渚文化因素。

從長時(shí)段的歷史進(jìn)程來看,長江下游地區(qū)在崧澤文化之前各區(qū)域的發(fā)展不平衡,但從崧澤文化開始,以太湖為中心,北跨長江,南至寧紹平原,西至寧鎮(zhèn)地區(qū)、皖江流域,在崧澤文化影響下,文化的面貌在保持各地文化特色的基礎(chǔ)上逐漸趨于統(tǒng)一。到良渚文化時(shí)期,它的向心力和凝聚力更加明確,從而形成了跨越廣大區(qū)域的強(qiáng)大文化統(tǒng)一體。

崧澤、良渚穩(wěn)定且統(tǒng)一的文化共同體,已經(jīng)成為長江下游早期文明發(fā)展非常重要的社會基礎(chǔ)。這個(gè)文化格局的形成正是現(xiàn)在所說的長三角一體化的史前基礎(chǔ),而上海是其中非常重要的組成部分。這種文化的認(rèn)同成為現(xiàn)在文化發(fā)展的重要精神動(dòng)力和競爭優(yōu)勢。

二、上海史前先民及其生活

上海先民群像:蒙古人種,有劃船、跪坐行為

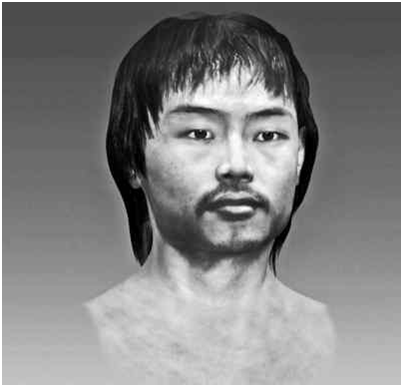

崧澤遺址出土的“上海第一人”頭蓋骨,是2004年發(fā)掘的。此前上海地區(qū)發(fā)現(xiàn)過馬家浜文化的遺存,比如陶器、石器,但并沒有人骨,2004年的發(fā)掘中發(fā)現(xiàn)了一批馬家浜文化的遺骨遺骸,代表了上海最早的一批先民。通過體質(zhì)人類學(xué)專家的復(fù)原,頭骨主人是約25歲的成年男性,屬于蒙古人種類型,生前有齲齒。

廣富林遺址等地還發(fā)現(xiàn)了許多崧澤文化、良渚文化、廣富林文化的人骨。以廣富林遺址墓葬的初步研究為例,早期先民平均身高男性約1.63米,女性約1.53米,基本符合中國新石器時(shí)期人群的體質(zhì)基本特征。從廣富林遺址出土的人骨,還可看到中國東部地區(qū)包括山東半島流行的拔除側(cè)門齒的習(xí)俗,從骨骼痕跡推測當(dāng)時(shí)先民可能有劃船的習(xí)俗,在四五千年前的古人身上也有現(xiàn)代人常有的頸椎病,在廣富林遺址中還發(fā)現(xiàn)了東亞地區(qū)最早的由結(jié)核病造成的脊椎變形情況。

近年來,在奉賢區(qū)柘林遺址發(fā)掘中科研人員對人骨進(jìn)行了研究,其身高和廣富林遺址先民大致相同,在骨骼上還發(fā)現(xiàn)因貧血、營養(yǎng)不良造成的病理情況以及上頜鼻竇炎的病理特征,另外骨骼上發(fā)現(xiàn)的跪踞面等特點(diǎn)可能與長期跪坐行為相關(guān)。

史前綠色生態(tài):麋鹿、大象、老虎與人共處

考古也研究人類生存的環(huán)境。通過孢粉分析、木材分析、植硅石分析、植物考古、動(dòng)物考古等手段,能對古人類生存的環(huán)境進(jìn)行復(fù)原,為先民資源利用的方式提供非常重要的證據(jù)。通過廣富林遺址孢粉分析,可以復(fù)原當(dāng)時(shí)的植被情況。廣富林遺址出土了大量的木材,我們對269個(gè)樣本進(jìn)行了鑒定,共鑒別出46個(gè)樹種,有常見的連香樹、櫟樹、樸樹等種類。

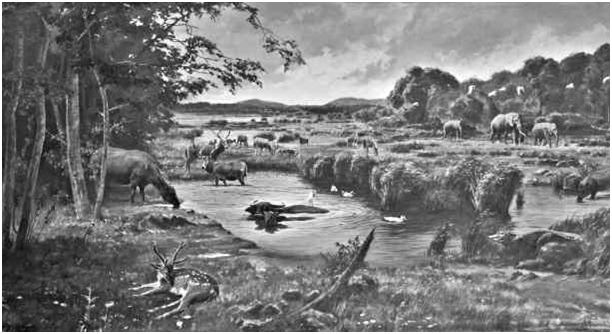

根據(jù)遺址出土的動(dòng)物骨骼,可以復(fù)原出當(dāng)時(shí)大致的動(dòng)物群類。廣富林遺址中,發(fā)掘了大象的頭骨、腿骨,老虎的盆骨、頭骨、上臂骨等。此外,還有大量的鹿科動(dòng)物的骨骼,大型鹿類是麋鹿,中型的是梅花鹿,再小一類的是獐子、麂子等。既發(fā)現(xiàn)過揚(yáng)子鱷單一頭骨,也發(fā)現(xiàn)了其整只骨骼。其他還有天上飛的雁、鶴等鳥類,水里游的鯉魚、鱸魚等魚類。

由此,大致可以復(fù)原出“最初的上海”極為多樣化的生態(tài)景觀:以濕地草原景觀為主,一些低山丘陵等處分布著較為茂盛的樹林。在林間或林原的草叢中,生活著野豬、梅花鹿、獐、麂等動(dòng)物。麋鹿則生活在廣闊的濕地草原上。鄰近水域之處是水牛、犀牛等大型哺乳動(dòng)物的主要領(lǐng)地。湖泊、池塘、河流等水域和岸邊則生長著不同的魚類和貝類軟體動(dòng)物。鱉、龜?shù)扰佬蓄悇?dòng)物棲息于水中,偶爾上岸享受陽光。林間、草叢和水旁不同的鳥類動(dòng)物時(shí)而飛翔,時(shí)而棲息。

先民食譜:稻作、果蔬、鹿科野味、馴養(yǎng)家豬

對于環(huán)境的開發(fā)和利用是人類生存非常重要的策略,上海地區(qū)的先民最早的生存策略就是利用自然環(huán)境發(fā)展適于這個(gè)環(huán)境的農(nóng)業(yè),即稻作農(nóng)業(yè)。長江中下游地區(qū)稻作農(nóng)業(yè)發(fā)展最早,迅速影響中國及東亞大部分地區(qū),再影響到世界。20世紀(jì)60年代,老一輩考古學(xué)者就在崧澤遺址里面發(fā)現(xiàn)了一些稻谷遺存,在部分陶器中也可觀察到摻和稻殼燒失后所留下來的印痕。廣富林遺址經(jīng)過水洗,發(fā)現(xiàn)了大量不同的植物種子和果實(shí),以稻為主,其他還有菱角、芡實(shí)、葫蘆、核桃、酸棗等瓜果蔬菜。

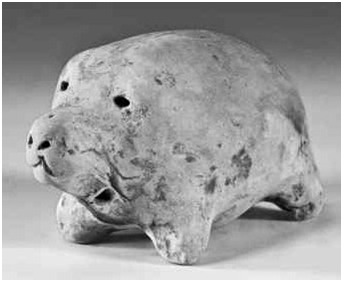

食物中動(dòng)物性蛋白補(bǔ)充非常重要。以廣富林遺址為例,先民基本以食用野生鹿科動(dòng)物為主。崧澤遺址曾出土一件馬家浜文化時(shí)期的陶豬,有非常明顯的家豬特征——吻部很短,身體圓鼓。對柘林遺址人骨的骨膠原進(jìn)行C、N同位素的分析,我們可以清楚地了解到,柘林的先民雖然居住在海岸線邊上,但飲食對象還是以陸生資源為主。

動(dòng)物骨骼還被用作制作工具的原料。廣富林遺址發(fā)現(xiàn)大量骨制品,有骨笄、骨鑿、骨錐、骨針、骨魚鉤等,在有些動(dòng)物骨骼上面發(fā)現(xiàn)了很多加工的痕跡,有砍的、削的、鋸切的、用線切割的,體現(xiàn)了骨器加工的工藝水平。在福泉山遺址曾出土過象牙鐲,2010年福泉山遺址發(fā)掘過由12顆豬獠牙串聯(lián)的組配。

基于優(yōu)越的生存環(huán)境,上海先民因地制宜,與環(huán)境和諧共生,巧妙地利用生態(tài)資源,豐富了當(dāng)時(shí)的生活。

三、上海史前文化成就

距今6000年以來的上海先民的史前文化,獲得了什么成就?怎么去認(rèn)識這段歷史?有以下三個(gè)關(guān)鍵詞。

開拓與創(chuàng)新

上海地區(qū)早期遺址基本集中在上海西部。史前有一道岡身,從嘉定向南穿過閔行馬橋到金山柘林,經(jīng)測是距今6000~4000年左右的海岸線。其西東大部分地區(qū)都是距今4000年之后淤積而成的,隨現(xiàn)代長江三角洲的發(fā)育,平原地區(qū)不斷向海、向東拓展,才有了我們今天的生存空間。6000年前馬家浜文化的先民應(yīng)該是上海地區(qū)最早的開拓者,以極大的勇氣去陌生環(huán)境墾荒,這是上海先民開拓精神的源頭。

有兩個(gè)小的事例,可稱為“小發(fā)明大智慧”,這六個(gè)字很生動(dòng)地描繪了史前時(shí)代人們的創(chuàng)新,它們反映的不僅僅是上海先民也是長江下游先民的智慧。

在上海地區(qū)和長江下游其他地區(qū),從崧澤文化開始我們就發(fā)現(xiàn)了一類三角形的石器,一般認(rèn)為它就是石犁。石犁比較完整的形象是在浙江莊橋墳遺址發(fā)現(xiàn)的,屬于良渚文化,出土?xí)r還保留了犁床木質(zhì)部分。石犁的使用可能與犁耕方式有關(guān),它對稻作農(nóng)業(yè)耕作方式產(chǎn)生巨大影響。其他農(nóng)具還有收割用具石鐮等。犁耕是中國社會四五千年以來始終使用的耕作方式,直到當(dāng)代被機(jī)械替代。在犁耕產(chǎn)生之前,一般認(rèn)為農(nóng)業(yè)處于耜耕階段,而石犁可以連續(xù)、更深入地翻動(dòng)土地,大幅提升了稻作農(nóng)業(yè)的效率。

另一體現(xiàn)創(chuàng)新的小的實(shí)例就是陶甗。常見的崧澤文化炊器是鼎,此時(shí)還出現(xiàn)了一類炊器叫甗,中間有隔擋,下面是一個(gè)注水口,讓人馬上聯(lián)想到后世使用的蒸鍋。在世界諸文明的飲食傳統(tǒng)中,蒸煮方式較少,但在中國,蒸的傳統(tǒng)很早就形成了,可能有近萬年歷史。一般器物分成兩部分,上部是甑,下部是盛水用于蒸的,在崧澤文化時(shí)期,先民把兩件器物組合起來變成蒸煮合一,這是非常巧妙的革新。

審美與工藝

上海地區(qū)和長江下游地區(qū)的史前先民,在審美和工藝上取得了非常大的成就。手工業(yè)專門化的生產(chǎn),被認(rèn)為是整個(gè)文化進(jìn)程中的一個(gè)重要指標(biāo)。以陶器為例,崧澤文化的陶器,除了器形端莊外,變化非常豐富。上海博物館陶瓷館展出的泥質(zhì)陶罐是崧澤文化的精品文物,器形非常規(guī)整,表面紋飾或仿造當(dāng)時(shí)的編織紋,動(dòng)物形象也會裝飾到陶器上,比如豬形陶匜、龜狀陶壺等。崧澤文化雙層結(jié)構(gòu)的陶壺,通過X射線斷層掃描技術(shù)(XCT)的掃描,我們能非常明顯地看到其內(nèi)部是一個(gè)完整的壺,外部是裝飾性的,不僅實(shí)用還有純粹的審美裝飾。良渚文化時(shí)期的陶器制造工藝則更加精致。以2010年福泉山遺址出土的雙把陶匜為例,在黑皮陶燒制好后,再進(jìn)行了非常精細(xì)的雕刻,反映了這個(gè)地區(qū)先民出色的審美和工藝水準(zhǔn)。

上海地區(qū)發(fā)現(xiàn)的崧澤文化、良渚文化的陶器、骨角器、玉器等手工業(yè)生產(chǎn)水平非常發(fā)達(dá)。當(dāng)然,這個(gè)地區(qū)工藝上最高最大的成就是玉器的制作。

中國早期文明的代表

繼20世紀(jì)80年代發(fā)現(xiàn)很多良渚時(shí)期的權(quán)貴墓葬后,2007年,上海博物館重新對福泉山遺址進(jìn)行了發(fā)掘,在吳家場發(fā)現(xiàn)了多座高等級墓葬。在204號墓葬隨葬品中,就有9個(gè)玉璧2個(gè)玉琮。高等墓中象征權(quán)貴身份的裝飾品有玉梳背、玉牌飾、玉璜、玉項(xiàng)飾、玉鐲、玉帶鉤等,還有象征世俗權(quán)力和宗教權(quán)力的玉鉞、玉琮等。

207號墓葬里,發(fā)現(xiàn)了非常特殊的用人骨作為祭品的習(xí)俗。其中還出土了比較完整的象牙權(quán)杖,其中保存較好的一件,整長1米左右,表面雕刻非常精細(xì)的紋飾,上半部是神人紋,底下是神獸紋。神人和神獸組合的紋飾是良渚時(shí)期非常具有典型代表意義的象征符號,它只有在最高等級的玉器上才會出現(xiàn)。

我們可以參看良渚遺址反山墓地玉琮王上的紋飾,后者可看到器形頭上戴個(gè)羽冠,T形的小臉代表了神人,下面是大眼睛的神獸,或代表人對于自然的駕馭,代表祖先崇拜的形象,等等。

綜上所述,包括上海地區(qū)在內(nèi)的長江下游地區(qū)早期文明的發(fā)展,是中華文明5000多年歷史的實(shí)證。而在此基礎(chǔ)上提出的關(guān)于文明的定義或者文明的標(biāo)準(zhǔn)所形成的關(guān)于文明社會的中國方案,也為世界文明起源的研究做出了原創(chuàng)性的貢獻(xiàn)。

(作者系上海博物館副館長、研究館員,本文圖片由出版社提供)

《上海六千年:海納百川的文明之路》

熊月之、葛劍雄、陳杰 等 著

東方出版中心2025年6月版

幫企客致力于為您提供最新最全的財(cái)經(jīng)資訊,想了解更多行業(yè)動(dòng)態(tài),歡迎關(guān)注本站。鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。