6月20日上午,第31屆北京國際圖書博覽會貴州展區(qū)里熱鬧非凡,“‘孔學堂文庫’十周年紀念暨2025輯新書發(fā)布會”在此舉行。

不少學者專程從外地飛抵北京,給10歲生日的“孔學堂文庫”,送上最誠摯的祝福。

孔學堂文庫十周年活動現(xiàn)場。張麗 攝

“在10周年到來之前,這對我來說還是一個很模糊的概念,但在寫策劃時突然反應這天已經來臨,興奮至極,10年終于有了清晰的輪廓。”孔學堂書局(《孔學堂》雜志)常務副總編輯張發(fā)賢說。

10周年,是“1往無前”,也是“從0到有”。

貴陽孔學堂。貴陽市委宣傳部供圖

10年過去,作為孔學堂書局的重要開放性項目,“孔學堂文庫”聚焦中華傳統(tǒng)文化學術研究的精品力作,圍繞哲學、歷史學、文學等學科深耕細作,打造了多部展現(xiàn)智慧結晶的學術論著,體現(xiàn)了較高的學術價值。

把時間撥回2015年。那一年,由貴陽孔學堂學術委員會和孔學堂書局共同策劃和出版的“孔學堂文庫”誕生,這也標志著貴州探索學術出版擔當上實現(xiàn)了新突破。

到2025年,在武漢大學國學院名譽院長、貴陽孔學堂學術委員會名譽主席郭齊勇教授領銜下,如楊國榮、吳震、舒大剛、干春松、董平、吳根友等孔學堂學術委員會委員陸續(xù)加入到“孔學堂文庫”;同時,陳來、張學智、黃俊杰、丁子江、王中江、李存山、李承貴、沈清松、李晨陽等國內外著名學者也先后加入。他們和孔學堂書局精誠攜手,為讀者打開了一個個嶄新的學術與精神世界。

講座中的郭齊勇教授。孔學堂書局供圖

據(jù)了解,目前“孔學堂文庫”已出版的50部學術精品圖書,不僅凝聚著郭齊勇教授領銜的學術共同體智慧,更形成了具有貴州特色的文化輸出模式。

事實上,貴陽孔學堂在2013年對外開放后,為更好地傳承弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、培育踐行社會主義核心價值觀,實現(xiàn)中華文化的創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展,貴州動作頻頻——2014年8月,孔學堂學術委員會成立、孔學堂書局掛牌、《孔學堂》雜志創(chuàng)刊。

在南京大學二級教授、博士生導師,江蘇省儒學學會會長李承貴看來,從貴陽孔學堂的落成到如今的“孔學堂文庫”,貴州發(fā)展可謂迅速,“文庫”也取得了很多成就。“孔學堂文庫作者群體廣泛、內容涉及面豐富、具有前沿性,對當下社會和國民性的建構有一定的現(xiàn)實支撐。”

張發(fā)賢回憶,“那時在郭齊勇教授的支持下,我們實現(xiàn)了學術委員會和書局的聯(lián)動,極大推進了文庫的執(zhí)行和約稿,加上書局和雜志的‘書刊聯(lián)動’下,文庫積累了大量學術資源。”

新書揭幕現(xiàn)場。

立足貴州,面向全國,展望世界。作為孔學堂書局長期打造的品牌學術圖書,“孔學堂文庫”從策劃落地以來,該項目的初心都并非一時之事,而是一項需要無數(shù)出版人久久為功、長期耕耘的出版工程和文化事業(yè)。

南開大學哲學院院長、教授、博士生導師,中華孔子學會常務副會長、北京大學儒學研究院副院長干春松表示,“現(xiàn)在出版行業(yè)競爭壓力很大,這種情況下堅持10年很不容易,如今的‘孔學堂文庫’無論是內容和形式都有了提升,我相信這是一個新的起點。”

如今,走過10年歷程的“孔學堂文庫”,在貴州省委宣傳部的長期指導下,得到了貴州省新聞傳媒出版事業(yè)發(fā)展專項經費和貴州省孔學堂發(fā)展基金會的資助,讓孔學堂書局樹立起了出版品牌,是貴州推廣文化交流的重要窗口,受到作者和廣大讀者的認可和歡迎。

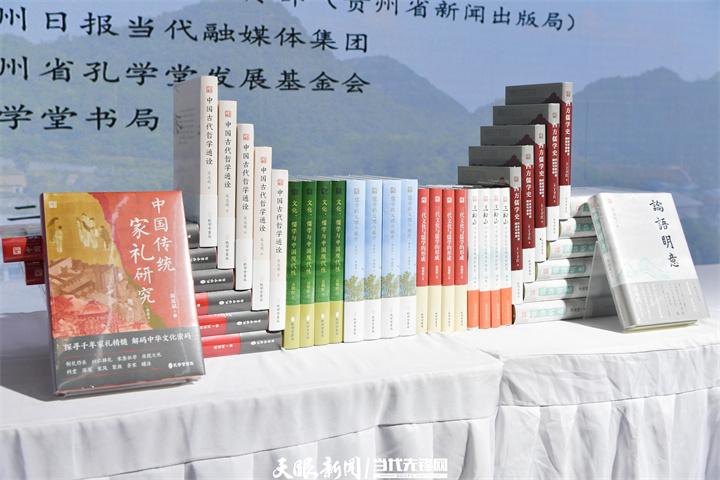

孔學堂2025輯新書。

《孔學堂》雜志副總編輯陳真認為,有了影響力和品牌性的“孔學堂文庫”,深耕中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,注重“兩創(chuàng)”引領,受到了諸多好評,越來越多的學者愿意把自己的“扛鼎之作”列入“孔學堂文庫”,成為貴州向全國乃至世界展示中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化學術研究與出版?zhèn)鞑サ撵n麗名片。

從學術論著到學術專著,從面向本土到直面市場,“孔學堂文庫”還一改學術類圖書相對傳統(tǒng)的裝幀設計,讓學術專著本身所具有的價值與精美的裝幀設計相適應,這種“返本開新”的出版策略,不僅喚起了讀者的閱讀渴望,在“走出去”過程中更具競爭力。

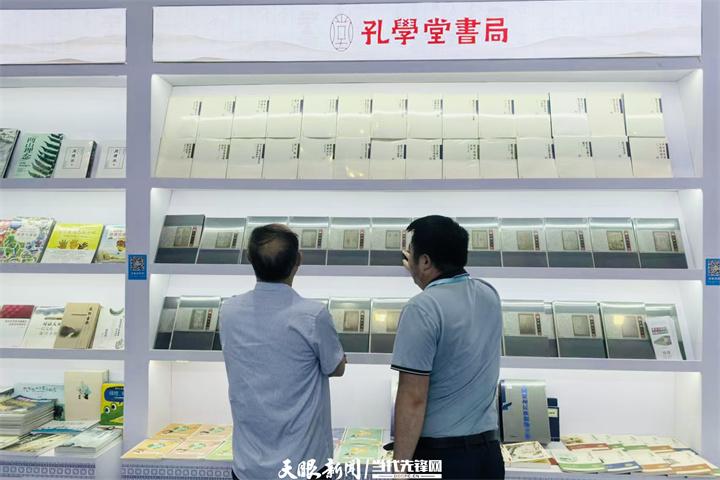

展會上展出的孔學堂書局出版書目。孔學堂書局供圖

站在十周年的節(jié)點回望,“孔學堂文庫”已超越單純出版物范疇,形成集學術生產、文化傳承、國際傳播于一體的生態(tài)系統(tǒng)。其價值不僅體現(xiàn)在50部專著、2000余萬字的知識積累,更在于探索出傳統(tǒng)文化經典向現(xiàn)代出版市場轉化的可行路徑——以嚴謹學術為根基,以開放包容為態(tài)度,以創(chuàng)新傳播為手段。

貴州日報天眼新聞記者

陳江南張麗

編輯 徐微微

二審 楊韜

三審 周文君

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。