在許多歌迷心中,寶麗金不只是一枚廠牌,而是港樂黃金時代的象征。半個世紀以來,寶麗金發行的唱片,承載著一代代巨星風華和不朽的時代金聲。

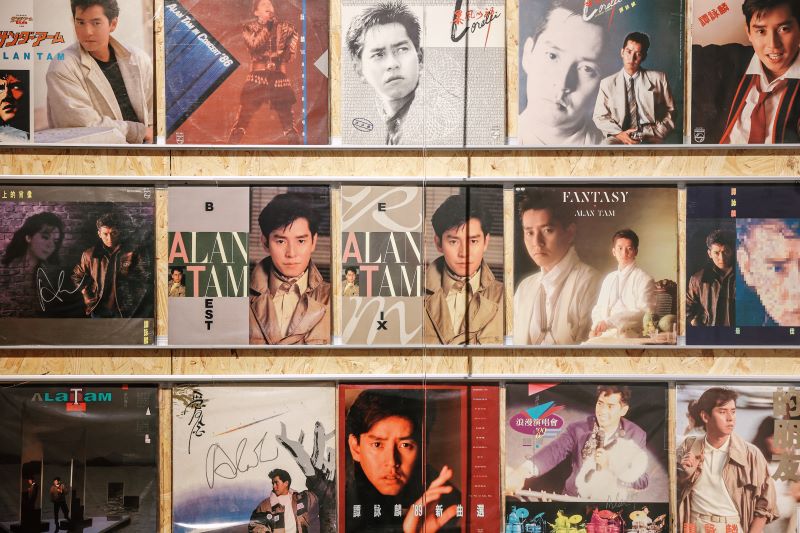

上周,“環球音樂寶麗金絕版黑膠特展”在上海洛克·外灘源展出。數百張黑膠唱片筑起的唱片墻,讓我們得以縱覽許冠杰、譚詠麟、張國榮、張學友、陳慧嫻、王菲等音樂巨星的青蔥面容,以及港樂黃金時代的流行風尚。

展覽由知名樂評人、黑膠藏家翟翊策展,通過三百多張黑膠唱片,展現寶麗金唱片跨越半個世紀的輝煌歷史。其中,誕生于1992年的一眾黑膠絕版唱片,如今在二手市場的平均售價達上萬元。

翟翊告訴第一財經,此次展覽希望通過對實體唱片文化的推廣,讓今天的樂迷重溫粵語歌的黃金時代:“它映照著華語歌壇的光榮與夢想,也映射著一代歌迷的青春歲月。”

這些唱片為何價格不菲

1993年,在電臺擔任DJ的翟翊用十塊錢買了一張《中國火》黑膠唱片,自此推開了黑膠收藏的大門。在他看來,黑膠唱片的音色飽滿生動、逼真動人,從收藏角度來看,它像是一件藝術品,可以擺放、把玩、展示,它帶來的美學沖擊是其他載體不可比擬的。

上世紀九十年代,翟翊常去香港,發現黑膠唱片在二手市場被大量傾銷,以低廉的價格就能得到一張品相很好的唱片。從此,他就像發現寶藏一樣,每次去香港都會購買大量黑膠唱片,將香港流行音樂的精華變成了個人收藏。

此次展覽展出的寶麗金黑膠珍品中,就有1992年發行的絕版黑膠唱片,如譚詠麟的《我的生命我的愛》、李克勤的《紅日》、陳慧嫻的《歸來吧》、徐小鳳的《文明淚》等,這些唱片在二手市場的平均售價在萬元以上。翟翊告訴記者,1992年,香港的黑膠生產線面臨停產,唱片公司不再多發唱片:“發行量少,這批唱片市場價格就高,品相好的在二手市場售價過萬,當年就是幾十塊錢。”

另有兩張唱片被單獨放在收藏柜中展示,意味著它們尤其珍貴。一張是許冠杰“蓮花樂隊”時期鮮為人知的個人專輯《Time of the Season》;另一張是張國榮的首張個人音樂作品、1977年發行的首張EP《I Like Dreamin'》7吋細碟。

黑膠唱片在二手市場如何定價,與唱片發行量、歌手知名度息息相關,與唱片的音樂質量并不完全掛鉤:“百萬銷量的專輯遍地都是。價格比較高的一般是我們所熟悉和喜愛的著名歌手發行量少的專輯。”《I Like Dreamin'》便是一個例子。

當年唱片公司給歌手推專輯時,都會通過推單曲的形式試水,看市場反饋調整營銷策略。當時還是新人的張國榮成為職業歌手的起步并不順利,《I Like Dreamin'》當年大約只發行了兩百張,甚至被人拿來當成墊煲仔飯的墊子使用。這張唱片發行量少,存世也少。翟翊一直聽聞張國榮有張傳說中的唱片,等待多年都沒有在市場上發現:“我聽到消息說有香港賣家放出這張唱片,出給了內地買手,就從北京坐動車到沈陽,把這張唱片帶回來了。”

張國榮的唱片展品還包括他的首張英文大碟《Day Dreamin'》、首張粵語專輯《情人箭》、口碑力作《Summer Romance'87》、致敬翻唱大碟《Salute》?,以及《陪你倒數》《一切隨風》等演藝生涯后期經典。

翟翊向記者特別推薦了《Salute》,在他看來,這是張國榮最優秀的專輯之一。在這張翻唱專輯中,張國榮致敬了一系列他喜愛的音樂和歌手作品,為每一首歌曲都寫了文案。“從選曲上,你可以感受到,張國榮是真正的藝術家。他沒有選擇那些傳統意義的大熱金曲,而是一些非常有水準的流行音樂作品,這些作品在原唱者的專輯中,甚至沒有得到很多歌迷認同,經由張國榮的二度創作,賦予這十首歌曲新的生命,新的光彩。”

展覽特別策劃了許冠杰、譚詠麟、張學友三代“歌神”專區,呈現他們從新人到巨星的音樂生涯。三人的作品串聯起寶麗金的黃金時代,以截然不同的藝術特質驅動這家傳奇廠牌從香港本土崛起走向鼎盛。

1975年,許冠杰的大賣專輯《天才與白癡》收錄了12首歌曲,同名主打歌為許氏兄弟主演的同名電影主題曲。這張由寶麗金發行的唱片,被視為推動粵語流行音樂主流化的重要作品,擁有多個不同版本,此次展覽展出了《天才與白癡》十個實體版本,涵蓋不同發行時期、出版地域與聆聽介質,呈現粵語流行樂的全球化和數字化歷程。

實體唱片是對音樂的尊重

7月,環球音樂寶麗金絕版黑膠特展先后在廣州、上海展出,備受樂迷歡迎,并借由展覽向年輕人傳遞港樂魅力,推廣唱片文化。“在我的青春年代,港樂是時尚的代名詞。在今天來看,我認為這些音樂、流行文化仍然不落俗套,前衛潮流。”翟翊說。

近年來,黑膠回潮,泰勒·斯威夫特等歐美歌星和華語一線歌手都將黑膠唱片當成專輯發行的標配。歌迷也開始在黑膠中尋找過往的記憶,或追求真實生動的音樂效果。為傳承經典,環球音樂推出ARS復刻黑膠系列,主打還原母帶,豐富細節,提升音質。

今天的年輕人消費黑膠唱片,與過去純粹欣賞品質音樂的訴求不同。翟翊告訴第一財經記者,一部分年輕人買唱片以收藏為主,因為喜歡這位歌手,就將他的黑膠唱片當成周邊去消費,它不再只是音樂傳播的介質,可以是一張名片,也可以是一張海報。

另一方面,今天欣賞黑膠唱片的門檻降低,不再需要一套昂貴的組合音響:“用平價的唱機去聽,追求簡單、輕便,就像相機一樣可以隨身攜帶,在任何場景都可以使用,唱機一擺,唱針一搭,這是多么懷舊又多么酷的行為,可以彰顯自己的個性和品位。”

翟翊發現,今天的黑膠生產線也開始逐漸增多,廣東、河北、上海、北京都有了黑膠生產線,這意味著黑膠唱片不再停留于個人收藏,而形成一個完整的產業鏈。在他看來,實體唱片消費的再度興起,至少能夠給用心做音樂的人更好的生存空間和未來發展的可能。“唱片公司變少了,就是因為靠賣唱片賺不到錢了。實體唱片文化的興起,不能說奢望讓唱片公司集體復興,但至少可以讓行業重拾對音樂的尊重,進而帶來希望。”

在翟翊看來,實體唱片是對音樂文化的尊重。打開一張黑膠唱片,可以看到關于這張唱片誕生背后的故事和細節,它不是網上快速劃過去的幾行冰冷文字,而是清晰介紹了唱片企劃的背景的創作始末,所有參與創作這張唱片的音樂人和藝術家的信息,包括歌手的愛好、思想、寫真等:“它除了讓人欣賞到高品質的音樂之外,也讓我們感受到音樂文化帶來的溫暖,這是數字音樂無法實現的。”

“每一張唱片就像是一扇任意門,當你欣賞把玩的時候,思緒馬上就會穿越到這張專輯發行的年代。我們可以通過專輯設計、歌手造型,了解一個時代的人文風貌。它讓我見證各種不同的風光和景色,是我最好的伙伴。”翟翊說。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。