恒指持續震蕩的行情下,港股上市公司掀起新一輪回購潮。

Wind數據顯示,4月初至今,已有115家港股上市公司合計回購7.79億股,無論是參與家數還是回購總量,均已超越3月水平。

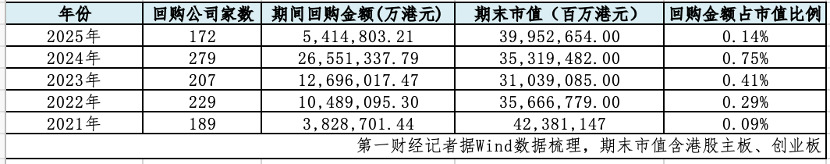

“越跌越買”的策略,已成為港股市場新常態。自2021年恒指開啟下行周期以來,港股公司回購規模持續攀升,金額從2021年的382.87億港元,逐年遞增至2024年的2655.13億港元,四年間增幅接近6倍。

今年以來,龍頭公司仍是回購市場的絕對主力。Wind數據顯示,僅騰訊控股(00700.HK)、匯豐控股(00005.HK)和友邦保險(01299.HK)三家企業,回購金額就占據全市場總規模的近八成。不過,目前市場格局正在發生變化。除互聯網巨頭外,醫藥生物和消費板塊也在巨額回購。

業內普遍認為,回購通常意味著上市公司和股東看好公司長期價值,且擁有較為充足的現金流。展望后市,當前港股估值處于歷史中低水平,投資價值仍然較高。

港股回購再升溫

今年以來,港股市場的回購繼續保持強勁勢頭,并隨著市場劇烈波動、恒指大幅回調之際再次升溫。Wind數據顯示,截至23日,4月共有115家港股上市公司實施回購,回購總股數為7.79億股,回購總金額為105.4億港元。參與回購的公司數量、回購股數,已超過3月全月。

而截至23日,年內實施回購的港股上市公司已有172家,回購總股數為24.45億股,回購總金額達541.48億港元。

港股的回購已經持續數年。2021年至今,港股上市公司的回購規模正呈現階梯式增長。2021年,港股上市公司回購總金額僅為382.87億港元,2022年、2023年增至1048.91億港元、1269.6億港元,2024年達到2655.13億港元。

這一階段也正值恒生指數處于底部區域。2021年2月開始,恒生指數一度達到30000點上方后開始震蕩下行,2023年底在16000點的低位徘徊,幾近“腰斬”。

隨著大規模的回購持續進行,港股回購與市值之比連續數年大幅上升。若以wind港股期末市值與期間回購金額估算,兩者的比例,已從2021年末的0.09%,提高到2024年末的0.75%以上。

這與美股市場形成鮮明對比。美股市場的回購風格更傾向于牛市加倉。市況良好時,上市公司往往采取更具吸引力的回購政策以提升每股收益(EPS),進而推動市值的整體上升。但當市場下行,回購力度也隨之衰減。

根據第三方數據平臺LiveReport數據,標普500指數公司的回購與市值比的歷史平均水平約為0.6%。2005~2007年牛市期間,該指標一度突破1%,并在金融危機后長期處于0.8%左右的高水平。但最近三年該指標卻處于下降態勢,2024年僅在0.5%左右。

回購有哪些新特點?

回購規模持續擴大的同時,今年的港股回購潮,也呈現出與往年不同的結構性特征。

行業層面看,原本以互聯網板塊為主的單極格局被打破,2025年,在醫藥、消費、軟件醫藥等行業領域,上市公司回購開始逐漸活躍。

往年,市場回購的主力多為互聯網企業。2024年回購金額居前的5家上市企業中,騰訊控股、美團-W(03690.HK)、快手-W(01024.HK)三家互聯網企業就占據三席,回購金額分別為1120億港元、281.57億港元、54.64億港元。

今年,醫藥、消費、軟件醫藥等行業的上市公司,開始在回購領域嶄露頭角。

例如,在醫藥領域,藥明生物今年以來合計回購6053萬股,回購金額達到11.11億港元。尤其是4月股價震蕩下行階段,該公司分別在4月8日~4月11日,連續4個交易日大手筆回購,回購金額分別為2.48億港元、2.99億港元、1.99億港元、1.98億港元。包括藥明生物在內,年內還有石藥集團、中國生物制藥、先聲藥業等11家港股上市藥企出手回購,回購金額超17.32億元。

消費領域中,太古股份公司A(00019.HK)今年合計回購股份2056.5萬股,回購金額達到13.69億港元。不少耳熟能詳的消費上市公司也開啟回購“買買買”的節奏。安踏體育(02020.HK)、新秀麗(01910.HK)、百勝中國(09987.HK)年內回購金額分別為6.98億港元、3.32億港元、3.1億港元。

另一方面,龍頭效應也在加強。今年以來,港股的回購主力軍依然是龍頭企業。回購額排名前三的公司占據了港股總回購額的近八成份額。Wind數據顯示,騰訊控股、匯豐控股年內分別回購了210.26億港元、113.34億港元。位列第三至五位則是友邦保險、中遠海控以及中國宏橋,回購金額分別為64.40億港元、17.24億港元及16.58億港元。前五名回購金額合計為421.83億港元,占年內總回購金額的77.81%。

不少龍頭企業的股價,今年正在經歷“邊買邊漲”的過程。

以回購金額達210.26億港元的騰訊控股為例,該公司年內以364港元至517港元的價格區間累計回購5141萬股。伴隨持續回購,該股從1月初的400港元/股下方一路攀升,3月7日更觸及547港元/股的階段高點,區間最大漲幅超過35%。

匯豐控股也存在類似情況。今年匯豐控股共購入1.35萬億股,回購金額達113.34億港元。該公司的股價,也從年初的70港元/股附近,一度上漲至3月20日的階段性高點90.45港元/股,區間漲幅超28%。

今年以來回購金額超過20億港元的共有17家公司,其中有11家年股價上漲,占比超過64%。其中,騰訊控股、友邦保險、瑞聲科技、太古地產等個股年內漲幅超過20%。

多因素導致回購升溫

在4月港股市場大幅震蕩的背景下,上市公司為何逆勢加大回購?業內人士認為,政策、估值與市場信心共同推動了本輪回購潮。

一名資深港股投資人士指出,回購通常意味著上市公司和股東看好公司的長期價值,且公司目前擁有較為充足的現金流。今年以來,港股市場持續回暖,恒生指數逐漸走高,部分公司對市場前景的預期更加明確。

“市場上的大規模回購潮往往發生在熊市中。”浙商國際分析師沈凡超認為,這通常意味著上市公司認為當前自家的股票價格遠低于其內在價值,通過回購向投資者表達當前股價已被嚴重低估的積極信號,以此來穩定投資者信心和公司股價。

此外,港交所積極推進庫存股機制改革,也提升了公司的回購意愿。2024年6月11日,港交所庫存股新規正式生效,上市公司回購股票不再強制注銷。修改前的上市規則規定,上市公司回購的股份必須注銷,主要是為了防止公司通過頻繁回購和再出售庫存股,操縱股價或進行內幕交易。香港交易所上市主管伍潔旋曾表示,相信有關措施可為發行人提供更多靈活度,方便透過股份購回及再出售庫存股份來管理資本結構,同時維持有關發行人股份交易公平有序,并確保股東獲一致及公平的待遇。

美國對等關稅政策等因素沖擊下,港股市場后市如何演繹?多數機構仍然相對樂觀。

中國銀河證券策略首席分析師楊超認為,美國關稅政策反復無常,投資者觀望情緒濃厚。中長期來看,關稅對經濟的影響取決于各國關稅協商談判結果以及關稅落地情況。同時,我國宏觀政策逆周期調節力度有望加大,以對沖外部沖擊的影響。當前港股估值處于歷史中低水平,投資價值仍然較高。

華泰證券首席宏觀經濟學家易恒分析,對等關稅擾動發生后,堅定看好港股相對收益表現,原因有三點:第一,產業上,市場中業績與關稅敏感性較高的出口鏈及中游制造企業市值占比較低;第二,科技企業盈利表現或將持續支持港股行情演繹;第三,外部擾動下,市場或對內需政策存在較大預期。

楊超建議,短期內建議關注貿易依賴度較低以及股息率較高的板塊,主要有金融業、能源業、電訊業、公用事業、必需性消費、房地產等行業。中長期仍然看好政策支持力度較大的消費板塊,以及自主可控程度提升的科技板塊。

幫企客致力于為您提供最新最全的財經資訊,想了解更多行業動態,歡迎關注本站。鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。